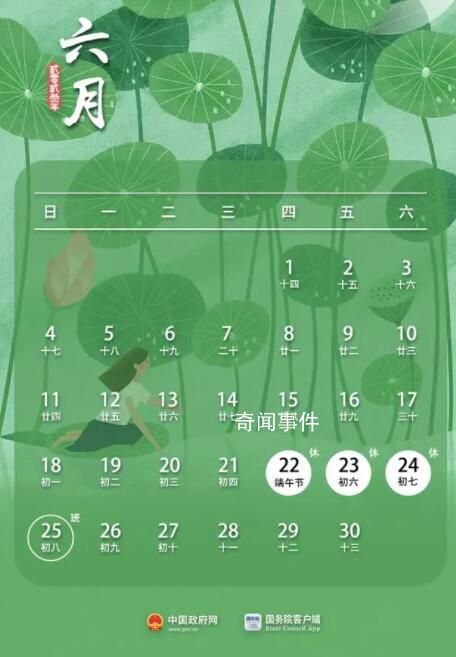

假期為什么總要調休 調休又是從哪來的

導讀:放假安排一出來,我們高興的同時也感嘆,為什么又有調休,為什么不能直接放假呢?好好的給我們這么多天假不好嗎?想知道為什么要調休而不是直

放假安排一出來,我們高興的同時也感嘆,為什么又有調休,為什么不能直接放假呢?好好的給我們這么多天假不好嗎?想知道為什么要調休而不是直接放假,好好的假期為什么總要調休,就來瞧瞧奇聞事件小編的介紹吧。

為什么要調休而不是直接放假

全年的帶薪假日總數是法定的,11天的總量不能變,這個數字是經過科學論證和法定程序落實的,不可隨意更改。

另外,在現實生活中,有不少人認為長假雖好,但調休是非常有必要的,因為一旦增加法定假日,不進行調休,那手上的工作就會越來越多,這會影響到社會和經濟運行的,涉及到社會生活的方方面面,假期后的壓力會很大,是很難找到完美的休假方式來平衡各種需求。

好好的假期為什么總要調休

要想知道為什么要調休,我們先來了解一下,我國節假日的發展歷史:

1、1949-1960:單休時代

網友們對調休最大的意見,就是占用了雙休日,但其實我國在實行雙休之前,經歷了很長時間的單休時代。

1949年新中國成立,當時全國的法定假期每年只有4個,一共也才7天——元旦1天、春節3天、“五一”1天、“十一”2天。

同時,一天工作8小時,一周要工作48小時,也就是“上六休一”,只有周日可以休息。

但就這一天也歇不踏實,那個時候買東西還要“票”,定點購買,但平時大家下班了,門市部也關門了,只有周日能不吃閉門羹。所以很多人都得在周日這一天,采購一周或更長時間的物資,由于人太多,甚至天不亮就得去排隊。

當時流傳的一句話是“戰斗的星期天,疲勞的星期一”。

可以說,那個年代,大家根本就沒有假期,甚至一度連春節都不放假。

2、1960-1979:全年無休

20世紀60年代末,全國刮起了農田建設的“風潮”,春節都要用來搞建設,那時過年的口號都是“過一個革命化、戰斗化的春節”。

別說什么放鞭炮、拜祖宗,吃頓餃子就算過年了。

直到1979年,《人民日報》刊登了一篇名為《為什么春節不放假》的讀者來信,問出了全國人民的心聲,各省才陸續恢復了春節放假。

盡管如此,當時的中國依舊是世界上民眾平均時間休息最少的國家,幾乎9成以上的國民從未有過旅游計劃,哪怕是到縣城閑逛的人都極少,精神生活非常貧瘠。

3、1979-1995:試行雙休

從1995年開始,我國算是進入雙休時代,這還多虧了一個叫胡平的人。

胡平是原國家科委中國科技促進發展研究中心主任,因工作原因經常需要到國外出差,他發現,聯合國周五下午從來不開會。

因為歐美等很多國家實行的是5天或4天半的工作制度,工作時間雖然減少了,工作效率反而非常高,而且旅游、教育等產業發展得也非常好。

他回國后便向領導匯報,得到了肯定的答復。于是,1986年,胡平帶領著研究中心開始研究我國是否有條件實行五天工作制。直到1990年,研究和事實都證明可行,也使得我國跟世界的聯系更緊密了。

因此,到了1994年2月3日,國務院頒布《關于職工工作時間的規定》,開始實行“大小禮拜輪休制(單雙休)”,也就是我們現在也很熟悉的大小周,作為雙休之前的過渡。

也許是民眾反饋比較好,以至于第二年,國家就宣布從“五一”開始推行五天工作制。

所以,中國人的第一個真正意義上的周末是1995年的5月6日至7日。

看完我國的節假日發展歷史后

有了對比大家是不是心里平衡了許多

那么調休又是從哪來的呢?

小編繼續為你講解

1999年,為了促進消費和旅游,國務院再次修改節假日制度,春節、國慶節、勞動節開始跟前后的雙休拼在一起,出現了90后的童年回憶——“7天樂”。

就在這個時候“調休”也隨之出現了。

但現在再回想那時候,不記得調休的痛苦,只記得放假的快樂。

尤其是在當時,一年依然只有4個假日。因此,和一口氣歇七天的快樂相比,調休也就不算什么了。

但也正因為假期太集中,全國人民都在這幾個節點出行旅游。這么一來,旅游業首先頂不住了,同時也大大影響了游客的體驗感。

所以,為了解決這些問題,2008年國家開始推行“小長假”。最終形成了我們現在的“多個小長假+2個大長假”的休假體系。

自從2008年小長假開始推行,已經過去了14年,如今不管是生活節奏還是工作節奏,都跟以前大不相同,雖然我國發展成果有目共睹,但不同行業、區域間的發展步伐并不一致,同發達國家還有一些差距,可以說高度發達的經濟,才是人們實現長時間休假的前提保障。小編相信,隨著國家經濟實力不斷增強,調休制度一定會退出歷史舞臺,希望我們都能看到這一天的到來。

-

日本男足4-1戰勝德國 日本隊為什么又贏了德國2023-09-13 13:32:57當國足苦戰1-1逼平馬來西亞時,日本隊已經在熱身賽中把德國隊打得找不著北了。繼去年世界杯2-1擊敗德國隊后,10日凌晨,日本隊又以4-1在客

日本男足4-1戰勝德國 日本隊為什么又贏了德國2023-09-13 13:32:57當國足苦戰1-1逼平馬來西亞時,日本隊已經在熱身賽中把德國隊打得找不著北了。繼去年世界杯2-1擊敗德國隊后,10日凌晨,日本隊又以4-1在客 -

謝謝您老師 教誨如春風師恩似海深2023-09-13 13:30:24教誨如春風師恩似海深今天我們迎來第39個教師節每個人的青春記憶里都有忘不掉的老師課堂上他們有時擺著一副嚴厲的面孔常常說講完這題才能下

謝謝您老師 教誨如春風師恩似海深2023-09-13 13:30:24教誨如春風師恩似海深今天我們迎來第39個教師節每個人的青春記憶里都有忘不掉的老師課堂上他們有時擺著一副嚴厲的面孔常常說講完這題才能下 -

足球報:國足平庸到讓人失望2023-09-13 13:29:079月9日,在成都鳳凰山體育公園專業足球場進行的一場國際A級賽中,中國國家隊1比1戰平馬來西亞國家隊。在這場意在糾錯并提升自己的比賽中,

足球報:國足平庸到讓人失望2023-09-13 13:29:079月9日,在成都鳳凰山體育公園專業足球場進行的一場國際A級賽中,中國國家隊1比1戰平馬來西亞國家隊。在這場意在糾錯并提升自己的比賽中, -

亞運會前看浙江 杭州亞運會火炬手談薪火相傳2023-09-13 13:26:42希望火炬傳遞我的熱情!11日,杭州亞運會火炬傳遞活動在紹興舉行,年近80歲的董四教作為第71棒火炬手,一路小跑完成了火炬傳遞。為迎接杭州

亞運會前看浙江 杭州亞運會火炬手談薪火相傳2023-09-13 13:26:42希望火炬傳遞我的熱情!11日,杭州亞運會火炬傳遞活動在紹興舉行,年近80歲的董四教作為第71棒火炬手,一路小跑完成了火炬傳遞。為迎接杭州 -

學生教師節給老師送祝福越跑越偏2023-09-13 13:24:52今天(9月10日)是教師節,然而一些歪風卻又上新聞。家委會籌備5000元為老師送禮被責令調查9月8日,有網友在網絡平臺反映,山西太原知名民辦

學生教師節給老師送祝福越跑越偏2023-09-13 13:24:52今天(9月10日)是教師節,然而一些歪風卻又上新聞。家委會籌備5000元為老師送禮被責令調查9月8日,有網友在網絡平臺反映,山西太原知名民辦 -

國足0-1輸給敘利亞 18次射門未進球2023-09-13 13:23:409月12日晚,在成都鳳凰山足球場舉行的國際足球友誼賽中,國足以0比1輸給敘利亞隊,全場比賽全隊18腳射門,但無法進球。據中國足球報,開場

國足0-1輸給敘利亞 18次射門未進球2023-09-13 13:23:409月12日晚,在成都鳳凰山足球場舉行的國際足球友誼賽中,國足以0比1輸給敘利亞隊,全場比賽全隊18腳射門,但無法進球。據中國足球報,開場 -

杭州亞運會倒計時10天 開幕式倒計時短片發布2023-09-13 13:21:21今天距離杭州第19屆亞運會開幕,還有整整10天的時間,一起通過導演團隊制作的開幕式倒計時10天短視頻,期待《潮起亞細亞》的風采!

杭州亞運會倒計時10天 開幕式倒計時短片發布2023-09-13 13:21:21今天距離杭州第19屆亞運會開幕,還有整整10天的時間,一起通過導演團隊制作的開幕式倒計時10天短視頻,期待《潮起亞細亞》的風采! -

中國球迷為敘利亞男足歡呼 主帥說運氣不好2023-09-13 13:19:16一聲聲中國隊,雄起,還是沒換來一場勝利,甚至也沒能收獲一場平局。在12日晚于成都進行的國際熱身賽中,國足0:1不敵老對手敘利亞隊。雖然

中國球迷為敘利亞男足歡呼 主帥說運氣不好2023-09-13 13:19:16一聲聲中國隊,雄起,還是沒換來一場勝利,甚至也沒能收獲一場平局。在12日晚于成都進行的國際熱身賽中,國足0:1不敵老對手敘利亞隊。雖然 -

-

亞運圣火照耀璀璨人文 杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興站活動展開2023-09-13 13:15:24魯迅故里、陽明故里、蔡元培廣場、書圣故里、徐渭藝術館、秋瑾紀念碑……11日,在一片群星璀璨的人文勝地上,杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興

亞運圣火照耀璀璨人文 杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興站活動展開2023-09-13 13:15:24魯迅故里、陽明故里、蔡元培廣場、書圣故里、徐渭藝術館、秋瑾紀念碑……11日,在一片群星璀璨的人文勝地上,杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興