到底能不能說端午快樂?端午節為什么不能說端午節快樂

導讀:端午節,為什么一般我們互相的祝福是安康,而比較少說快樂呢?我記得幾年前開始,就一直有這個爭議,甚至有人說端午節是不能說快樂的,因為

端午節,為什么一般我們互相的祝福是安康,而比較少說快樂呢?

我記得幾年前開始,就一直有這個爭議,甚至有人說端午節是不能說快樂的,因為有觀點認為,不是所有節日都應該互祝快樂,尤其端午節是個祭祀的節日,這天,伍子胥被投錢塘江,曹娥救父投曹娥江,大文豪屈原投汨羅江。

所以,端午節只能互送“安康”。

當然,并不是所有人都認同這個觀點。有人認為:其實我們說端午快樂,和周末快樂是一個道理。屈原投江只是端午起源的其中一種說法而已。

根據澎湃網的一篇,“聞一多等學者如何解說端午起源”,民間有關端午節起源和習俗的說法,主要有消災防疫說、趨吉避兇說、悼念屈原說、清掃衛生說、調理陰陽說及龍的節日說等。

而學術上的說法,也是各不相同。聞一多先生曾寫過兩篇論文《端午考》和《端午的歷史教育》,文中以翔實的史料考證端午節起源于古代圖騰祭祀活動,在時間上早于紀念屈原的活動。

后來,聞一多先生的一篇刊登在1943年7月《生活導報》的文章里,寫了這樣一段話:“僅僅求生的時代早過去了,端午這節日也早失去了意義。

從越國到今天,應該是怎樣求生得光榮的時代,如果我們還要讓這節日存在,就得給他裝進一個我們時代所需要的意義。

但為這意義著想,哪有比屈原的死更適當的象征?是誰首先撒的謊,說端午節起于紀念屈原,我佩服他那無上的智慧!

端午,以求生始,以爭取生得光榮的死終,這謊中有無限的真!”言外之意,“過端午、劃龍船是為了紀念屈原”不過是大家約定俗成的說法。

其實,我們可以觀察一下我們身邊的真實情況,端午節真的為了紀念屈原?

吃粽子,難道不是因為我們嘴饞嗎?看賽龍舟,難道不是為了看年輕鮮活得讓人血脈噴張的肉體嗎?

每年的六月份,屈原都得被我們提起一次。到底有沒有人為他發聲啊,他明明是一個才華卓絕,浪漫至死的作家,而我們大部分人甚至都讀不懂他的《離騷》,卻簡單化、標簽化地將他約等于一個愛國詩人,然后紀念他。

也許,對很多人而言,這根本不重要。疲于奔命的程式化生活中誰會關心一個兩千多年前死去的人?

很多人既不了解他,也不想了解他,只是一直順從風俗,假裝紀念符號化的他。

也有人認為:對于中國人來說,一切節日都是快樂的。因為到了最后,它的慶祝模式都是吃。

聽上去有點道理,就像很多外來的節日為什么我們也過的那么積極呢?好像就是為了尋個由頭吃一頓好的。而且,通常是熱熱鬧鬧的,快快樂樂的。

按照這個邏輯來說,端午節互祝快樂,好像更為合理。

現在,端午節作為一個十分復雜的民俗文化聚合體,隨著時代的發展,已經不斷變化了。在今天,甚至演變成了一個娛樂休閑的節日。

所以,怎么祝福都沒有關系。吃一頓好的,就快快樂樂地過吧。

最后,分享一首端午節的詩,陸游的《乙卯重五詩》:重五山村好,榴花忽已繁。粽包分兩髻,艾束著危冠。舊俗方儲藥,羸軀亦點丹。日斜吾事畢,一笑向杯盤。

忙完了今天的事情,給自己小酌一杯吧。

祝大家端午快樂,長安康!

我是明明,請記得,世界和我愛著你!

-

日本男足4-1戰勝德國 日本隊為什么又贏了德國2023-09-13 13:32:57當國足苦戰1-1逼平馬來西亞時,日本隊已經在熱身賽中把德國隊打得找不著北了。繼去年世界杯2-1擊敗德國隊后,10日凌晨,日本隊又以4-1在客

日本男足4-1戰勝德國 日本隊為什么又贏了德國2023-09-13 13:32:57當國足苦戰1-1逼平馬來西亞時,日本隊已經在熱身賽中把德國隊打得找不著北了。繼去年世界杯2-1擊敗德國隊后,10日凌晨,日本隊又以4-1在客 -

謝謝您老師 教誨如春風師恩似海深2023-09-13 13:30:24教誨如春風師恩似海深今天我們迎來第39個教師節每個人的青春記憶里都有忘不掉的老師課堂上他們有時擺著一副嚴厲的面孔常常說講完這題才能下

謝謝您老師 教誨如春風師恩似海深2023-09-13 13:30:24教誨如春風師恩似海深今天我們迎來第39個教師節每個人的青春記憶里都有忘不掉的老師課堂上他們有時擺著一副嚴厲的面孔常常說講完這題才能下 -

足球報:國足平庸到讓人失望2023-09-13 13:29:079月9日,在成都鳳凰山體育公園專業足球場進行的一場國際A級賽中,中國國家隊1比1戰平馬來西亞國家隊。在這場意在糾錯并提升自己的比賽中,

足球報:國足平庸到讓人失望2023-09-13 13:29:079月9日,在成都鳳凰山體育公園專業足球場進行的一場國際A級賽中,中國國家隊1比1戰平馬來西亞國家隊。在這場意在糾錯并提升自己的比賽中, -

亞運會前看浙江 杭州亞運會火炬手談薪火相傳2023-09-13 13:26:42希望火炬傳遞我的熱情!11日,杭州亞運會火炬傳遞活動在紹興舉行,年近80歲的董四教作為第71棒火炬手,一路小跑完成了火炬傳遞。為迎接杭州

亞運會前看浙江 杭州亞運會火炬手談薪火相傳2023-09-13 13:26:42希望火炬傳遞我的熱情!11日,杭州亞運會火炬傳遞活動在紹興舉行,年近80歲的董四教作為第71棒火炬手,一路小跑完成了火炬傳遞。為迎接杭州 -

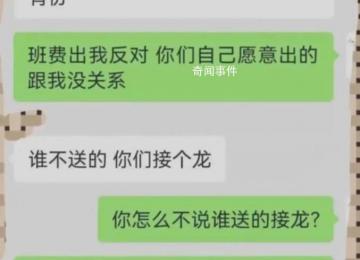

學生教師節給老師送祝福越跑越偏2023-09-13 13:24:52今天(9月10日)是教師節,然而一些歪風卻又上新聞。家委會籌備5000元為老師送禮被責令調查9月8日,有網友在網絡平臺反映,山西太原知名民辦

學生教師節給老師送祝福越跑越偏2023-09-13 13:24:52今天(9月10日)是教師節,然而一些歪風卻又上新聞。家委會籌備5000元為老師送禮被責令調查9月8日,有網友在網絡平臺反映,山西太原知名民辦 -

國足0-1輸給敘利亞 18次射門未進球2023-09-13 13:23:409月12日晚,在成都鳳凰山足球場舉行的國際足球友誼賽中,國足以0比1輸給敘利亞隊,全場比賽全隊18腳射門,但無法進球。據中國足球報,開場

國足0-1輸給敘利亞 18次射門未進球2023-09-13 13:23:409月12日晚,在成都鳳凰山足球場舉行的國際足球友誼賽中,國足以0比1輸給敘利亞隊,全場比賽全隊18腳射門,但無法進球。據中國足球報,開場 -

杭州亞運會倒計時10天 開幕式倒計時短片發布2023-09-13 13:21:21今天距離杭州第19屆亞運會開幕,還有整整10天的時間,一起通過導演團隊制作的開幕式倒計時10天短視頻,期待《潮起亞細亞》的風采!

杭州亞運會倒計時10天 開幕式倒計時短片發布2023-09-13 13:21:21今天距離杭州第19屆亞運會開幕,還有整整10天的時間,一起通過導演團隊制作的開幕式倒計時10天短視頻,期待《潮起亞細亞》的風采! -

中國球迷為敘利亞男足歡呼 主帥說運氣不好2023-09-13 13:19:16一聲聲中國隊,雄起,還是沒換來一場勝利,甚至也沒能收獲一場平局。在12日晚于成都進行的國際熱身賽中,國足0:1不敵老對手敘利亞隊。雖然

中國球迷為敘利亞男足歡呼 主帥說運氣不好2023-09-13 13:19:16一聲聲中國隊,雄起,還是沒換來一場勝利,甚至也沒能收獲一場平局。在12日晚于成都進行的國際熱身賽中,國足0:1不敵老對手敘利亞隊。雖然 -

-

亞運圣火照耀璀璨人文 杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興站活動展開2023-09-13 13:15:24魯迅故里、陽明故里、蔡元培廣場、書圣故里、徐渭藝術館、秋瑾紀念碑……11日,在一片群星璀璨的人文勝地上,杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興

亞運圣火照耀璀璨人文 杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興站活動展開2023-09-13 13:15:24魯迅故里、陽明故里、蔡元培廣場、書圣故里、徐渭藝術館、秋瑾紀念碑……11日,在一片群星璀璨的人文勝地上,杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興