那些因厭食癥差點死掉的女孩 厭食癥到底是種怎樣的疾病

導讀:這些孩子缺乏清晰的自我認同感。他們并不認為自己是一個值得被愛、值得被喜歡的人。2023年5月,15歲的廣東女孩小玲因患神經性厭食癥離世。

這些孩子缺乏清晰的自我認同感。他們并不認為自己是一個值得被愛、值得被喜歡的人。

2023年5月,15歲的廣東女孩小玲因患神經性厭食癥離世。離世前,小玲近50天沒吃過東西,只喝水。她身高165厘米,而體重僅有24.8公斤。微博熱搜詞寫著:“那個為愛減肥的少女走了。”

上海市精神衛生中心心理咨詢師丁寅說,這不符合事實。只是因為談戀愛得進食障礙的現象很少見,如此單一歸因容易誤導真相。

2021年,丁寅和同事們一起成立樂康慧愛團隊,組建全國第一條進食障礙公益熱線。在丁寅看來,公眾對進食障礙太不了解了。

神經性厭食癥(Anorexia Nervosa,簡稱AN),與神經性貪食癥和暴食障礙等,總稱為進食障礙(Eating Disorders,簡稱ED)。

越來越多人患厭食癥了。據上海精神衛生中心統計,進食障礙患者在過去10年間翻了5倍。患者最少得提前兩周排號。

當人不可自控地拒絕進食時,這是一種危及生命的精神障礙。

人的身體不會忘記,身體在替內心說話。

以下是上海市精神衛生中心心理咨詢師丁寅的自述:

瘦得太丑了,但就是吃不了東西

很少人了解一個事實:進食障礙屬于精神障礙中致死率最高的一種,死亡率高達5%~20%。其中神經性厭食的高發人群年齡層在14歲到20歲。

這個病的嚴重性完全被低估了。我接觸過一個家長,他是因為聽說同事的女兒減肥死了,才開始真正重視孩子的厭食癥。

進食障礙屬于精神障礙,有著低就診率、低治愈率、高死亡率的惡名,首次就診的女男性別比懸殊到11:1。

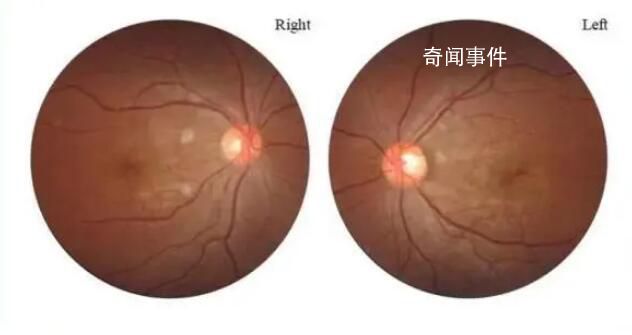

家長們也很難判斷出進食障礙的嚴重程度。有的是孩子停經了,帶去婦科看病;還有孩子心臟次數只有三十幾了,被送去心臟科。有一個孩子兜兜轉轉八年,才被診斷出進食障礙。被確診前,直接送進ICU的患者也不少。

一位14歲女孩媽媽曾經跟我回憶:當時是冬天,孩子穿羽絨服不太看得出來身體。她直覺到孩子很抑郁,問要不要幫忙洗澡,孩子脫衣服的一瞬間,她看到面前的是一副骷髏架,一下跌坐在地上,哭都哭不出來。那一刻她知道自己孩子離死亡不遠了。當天晚上就帶孩子來了上海。我們給女孩做了詳細檢查,發現她瘦到了五六十斤,已經有生命危險。

“如果不是這次偶然發現,孩子可能就沒了。”這位媽媽說。

跟其他精神類疾病一樣,進食障礙是難治性疾病,只有百分之七十能治愈。治療周期漫長,需要專業治療機構,和精神科醫生、心理咨詢師、營養師等等在內的治療團隊來完成治療過程。

很多厭食癥障礙者在一年內掉40斤:他們先戒零食再戒碳水,再不吃晚餐。青少年兒童代謝非常快,只要減掉碳水就迅速掉體重,后面他們連蔬菜都不吃了,只吃黃瓜、蘋果……油鹽絲毫不進。

多數情況是,只有當孩子沒辦法上學了,父母才會強制性帶著他們過來治療。往往這個時候,瘦是這些孩子唯一的成就感。當醫生強制進食,他們會覺得自己唯一的勝利被搶奪走,一般都會強烈反抗。

患者入院后首先是保證生命體征。當人體BMI低于18.5,可能引發激素紊亂,產生替代性損傷,比如例假不來;當孩子的BMI低于13,我們必須采取強制喂食,保證生命體征;BMI低于12.5時必須急救。

對付父母和醫生,孩子們有許多伎倆:將食物塞在內褲、胸罩、衣服縫里,或者把肉嚼碎后藏在頭發、舌下……常常弄得一身臟得不行。稱體重前,我們會強制讓孩子們排尿,防止他們喝水增加體重,還會檢查他們的口袋,看是不是偷偷藏了用來增重的鑰匙。

當厭食癥發展成心理疾病,孩子們的快感不僅僅停留在某個具體的體重數字,而是形成強迫性成就感。今天少0.5,明天少0.3,數字的一點點變化都能給他們帶來成就感,不減就難受。

有一個身高176的女孩跟我說,自己瘦到五十多斤時,照鏡子嚇了一跳,太可怕了,跟鬼一樣,真的太丑了,但她就是吃不了東西。

這種難以自控在外人看來很難理解,畢竟對大部分人來說,吃飯是一個再正常不過的日常需求。這些年,我印象特別深刻的一個病人叫小林,她是個敏銳可愛的孩子。

我們可以看看她日記的一部分:

當醫生和爸爸媽媽告訴我,這是不健康的,我需要漲體重,就好像要從我的身上扒去這件“華服”,讓我赤身裸體地站在眾人面前,那種悲傷、羞恥和失去遮蓋的憤怒讓我失去理智,我恨所有對我說健康的人。我對抗,我也無力,我知道我身體的虛弱和問題,我能看到手上皮膚干燥泛紅,我能看到背后突出的骨頭,我知道那不美。

可是,我不能放下這件衣服,沒有了它,我只是路邊丑到無人問津的蛤蟆,我花代價換來的這些,我不能輕易舍棄。

社交焦慮:用贊美取代愛

進食障礙成因通常多重且復雜,包括遺傳因素、性格因素、家庭環境、社會文化等等。

現在初高中生里追求減肥的女孩子很常見,但說他們是戀愛腦,就片面化理解這個病了。很少女孩是因為另一個男孩患上此病的,我記得一個博主說,她喜歡的男孩說她太胖了。實際上,她根本不記得男生的名字或者長相。這句話就一直印在她的腦海里,深深地刺激自尊。

患者們最常見的一種內在心理機制是:這些孩子缺乏清晰的自我認同感。他們并不認為自己是一個值得被愛、值得被喜歡的人。

比如有一位15歲的姑娘剛轉了學校,不太能融入新環境,當她發現大家更愿意接近那些瘦女孩,在幾個月內減了三十多斤。這些孩子多少會有好勝心,如果減肥成功,容易被夸“好厲害”。這時,外界對她的贊美成了接納和愛的替代物。

一個明顯特點是,這些孩子都很優秀,智商比較高,有完美主義個性傾向,自控力強,他們對自己更加苛刻和刻板。

有段時間,我們病房甚至可以稱作“世界百強校的后花園”,因為里面住著的全是來自哈佛、劍橋、牛津等一流大學的學生。這些孩子非常聰明,擁有各種才藝:畫畫、音樂或者跳舞。看他們的談吐,我們都會很心疼,這么好的女孩,怎么會這樣折磨自己。她們不愛自己,不認為自己是個可愛的人。

進食障礙的起初階段往往有短暫獲益期。這些孩子們開始不吃飯。不吃飯做什么呢?他們去寫作業、看書,短期內成績還能上升。大家都夸你漂亮了,成績還上升了。過一段時間,由于能量被消耗,孩子們注意力不集中,頭暈眼花,成績就下降。這時,他們會更加焦慮,加速減肥速度,病癥陷入惡性循環。

剛進入到初高中的孩子,對群體認同的心理需求很高,尤其恐懼被同齡人孤立。對這些孩子而言,即便成績好,也沒有足夠的安全感。對比之下,長得好看是既顯眼又確定的成就,這時候,他們就會把掌控的對象轉向身體。

有個女孩說自己每次拿到考卷成績都會發抖,就算這次考得好,她沒信心以后可以做到。他們說的話會讓你震驚。在他們看來,一瘦遮百丑。只要自己一瘦,人際關系就可以好起來。

像我們前面提到的小林,長得很可愛,但就是不認為自己值得被愛。小林曾經在日記中寫道:

我最瘦的時候只有64斤,爸爸說我輕得像紙片,風一刮就沒了,他很擔心,為此他強迫我吃飯,發脾氣,砸碗,媽媽哭泣,我很難過。可是他們不懂我,我更難過。我覺得那些瘦的女孩,多好啊。他們總是被稱贊的、被喜歡的,有許多的朋友,別人都愿意接近他們,和他們聊天。

而我內在對自己是自卑的,我渴望被喜愛,渴望更容易的友情,可是真的很辛苦。于是我也想瘦,想給自己披上一件“華美的外衣”。為了能夠擁有這件衣服,我努力運動,克制對食物的欲望,投入到學習里,計算著每天剩余的熱量空間。越來越多的人夸獎我,贊嘆我的美麗,成績也越來越好,我很滿足卻又很害怕。

我到底怎么樣才是可愛的?

從臨床上看,大量的神經性厭食癥患者存在家庭關系問題。目前對于兒童的進食障礙,循證有效的治療流派也是基于家庭的治療。

這些孩子往往有抑郁傾向或者并發抑郁癥。我記得一位16歲的女孩,總感覺自己和周圍同學格格不入,心情抑郁,在兩個月內減了38斤。

女孩的父母非常優秀,媽媽是外資中層領導,爸爸在大學當教授。媽媽給孩子報了無數個興趣班,包括小提琴、擊劍、舞蹈、繪畫等等。她媽媽自認不雞娃,常常跟孩子說,你不用管成績,去找你的愛好、找屬于你自己的人生方向。

在行動層面,女孩很認同媽媽的安排。但實際上她過得并不快樂,雖然媽媽口口聲聲說不在乎成績,但她每多加一個興趣愛好,就多加了一門考試。長期下去,她的自我認同就特別依靠外部評估,而非出于對真實自我內核的理解。同時也會變得過分在意外部評價,包括老師、同學甚至陌生人。

如果這些愛好做得不夠優秀,她就沒辦法覺得自己是個好的人。在諸多的外部評價下,身材也成了標準的一部分。

我們跟她溝通就發現,她從小就不認可自己,因為自認無法超越父母的成就,只有肉眼可見的瘦能給自己帶來價值感。

“如果我不夠瘦,小腿太胖,就說明我不夠自律,我就是一個失敗者。”她根本不知道自己的性格優勢,沒辦法形成真正可靠、穩定的自我認同。

在家庭治療中,有些女孩接受到的苛刻評價,正是來自自己媽媽。我聽過好幾個女孩抱怨說,我媽說我胖,逼我減肥,現在我減下來了,她要抓我來醫院,我都不知道怎么做才是對的。

其中一個女孩的媽媽說,“你都胖成這樣了,你還吃什么。”

也許媽媽說這話的時候想都沒想,但這話在女兒聽起來就是一種嫌棄。

這對母女我印象很深刻。在咨詢室里,女兒一開始很沉默,后來和媽媽直接對抗起來。媽媽很委屈地說,我勸她吃飯,她不理我。女兒說,我每天都在聽你的詛咒。我很郁悶,你的每一個詛咒后來都成功了。媽媽聽了就難過地說,我從來沒有想過詛咒你,我是真的在意你。

一個常見的事實是,媽媽的身材焦慮、自我苛刻大概率會傳遞到孩子身上。后來我們會發現,這些媽媽自身也存在長期被忽視的創傷。

咨詢室里,女孩媽媽說起自己為什么會有身材焦慮。她從小在舅舅家寄養,為了討好舅媽,做個漂漂亮亮的女孩,從小就控制體重,這種價值觀在她腦海里內化了,后來她會用類似的標準要求女兒。

這兩年,來我們這里最小的女孩是11歲。身高1.5米,體重才50多斤。她從9歲就開始節食,日常非常挑食。每當媽媽督促她吃飯,她說:為什么你要我吃?你自己都不吃。

后來我們發現,女孩的媽媽也厭食多年:她在高中時期瘦了二十斤,后來又轉為暴食。每次遇到生活壓力,在暴飲暴食和節食反復輪回,月經一直不穩定。那個年代,周遭人很排斥精神類疾病,她也從來沒有去醫院看過。

女兒的厭食是對媽媽的模仿。后來母女兩人一起住院治療。為了女兒,媽媽的改變動力很強,治療效果算不錯。

家長的嫌棄會成為被證實的詛咒。看到孩子沉迷零食,很多媽媽很可能焦慮地說,不管好你自己,沒人會愛你。當孩子發現人們的確更喜歡好看的人,羞恥感就會出來,這時她們的耳邊就會響起媽媽最初的詛咒——果然不好看就是不受歡迎啊,媽媽的擔心都是對的啊。

社交媒體世界:怎么大家都這么漂亮

影響厭食癥患者的不可忽視因素是社會文化。這位厭食二代女孩的媽媽如此解釋自己的“缺乏安全感”,“我為什么要去催我的孩子減肥?是因為我在這個社會感到很吃力。”

這些年,社會文化的負面影響越來越重了,關鍵因素在于社交媒體使得女孩們的審美更加單一化、極端化。大數據時代有一個弊病,當孩子們搜索減肥,所有社交平臺都會推送同類型文章給她,強調可以怎么迅速瘦幾斤,只有瘦子才能擁有更美好的人生。它是一個洗腦的可怕過程。

青少年頻繁地使用社交媒體,視野范圍內全是瘦人,那些肚子很扁、腰很細的女性。

他們跟我說,怎么大家都這么漂亮,我這么丑,怎么大家都又白又瘦。青少年還意識不到這個世界是多元的,不能區分現實世界和網絡世界。

我發現,許多減肥的孩子都喜歡看吃播,這是一種替代性需求:用觀看吃播來取代進食需求。有個女孩跟我說,你看為什么這些吃播博主,吃很多,又很瘦,為什么我吃一點就很胖,為什么人跟人這么不公平。

實際上,這些吃播在背后都有催吐行為,但孩子們無法理解。

容貌焦慮在蔓延,全世界青少年神經性厭食都在變得嚴重。現在歐美的發病率是百分之十,跟感冒發燒一樣普遍。2003年,因進食障礙到我們這住院的患者人數為4人,2020年則達到218人。去年,到我們門診的人數是3000。

青少年的神經性厭食癥有兩個年齡高峰,分別在13、14歲和17、18歲;神經性貪食癥的年齡分布更加寬泛,大約在12-35歲之間。厭食癥的治愈率不高,青少年厭食癥治愈率約50%-70%。

但我們也不用過于悲觀。這些年我接了200個左右案例,有不少糟糕的病人最后找到屬于自己的健康生活。在他們抗爭疾病的過程中,生命的韌性和復原力令人折服。

前面提到的小林最后也找到了自己的人生。經過三年的治療,小林目前已經快要恢復正常,去英國學環境設計與工程學,希望能夠改變周圍環境對人的影響,更人性化更治愈生活。

以下是她治療日志的最后一段:

它(足夠瘦的身體)就像灰姑娘午夜的一件禮服,存在時限,會消失,我不能面對它消失后變回灰姑娘的自己。當我把一切的榮耀和美好都歸于這件“衣服”的時候,我就再也不能放下它,我也再不能看見自己。

我把自己固定住了,限制住了,不再發展了,不再成長了。

如今,我在努力配合治療,體重已快接近健康。

我總是告訴自己,這件“衣服”困住的是我的生活,它該走了。

-

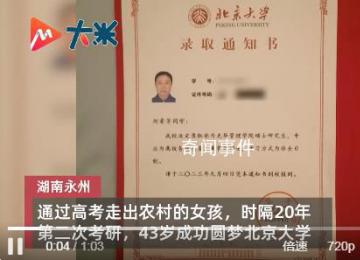

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及 -

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支 -

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加 -

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改 -

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保 -

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭 -

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次 -

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲 -

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅 -

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀