國風浩蕩2023元宵奇妙游 一起去看看有哪些精彩之處

導讀:河南衛視《國風浩蕩 2023元宵奇妙游》將于2月4日晚 19:30 播出。晚會內容從什么是元宵—— 我的元宵,構建元宵元宇宙,跨越漢、唐、宋

河南衛視《國風浩蕩 2023元宵奇妙游》將于2月4日晚 19:30 播出。晚會內容從“什么是元宵”—— “我的元宵”,構建“元宵元宇宙”,跨越漢、唐、宋、明四個朝代,展現不同朝代元宵節的民俗文化。此次“元宵奇妙游”赴無錫呈現富于江南元素的元宵文化,一起去看看有哪些精彩之處。

呈現江南之美,

舞蹈展現倪瓚的精神世界

節目延續“中國節日奇妙游”的網劇+網綜的架構形式,其中的劇情部分在江蘇無錫蕩口古鎮取景。無錫蕩口古鎮底蘊深厚、人文薈萃,獨具江南文化特色,是中國歷史文化名鎮、無錫市重要的文旅名片。總導演馮錚表示,以往“中國節日奇妙游”系列節目中,取景地偏向于北方,展現盛唐、大宋等朝代的大開大合之美。這一次元宵奇妙游不僅選擇在無錫蕩口古鎮拍攝,呈現江南水鄉的婉約之美。

開篇,在元宵之夜,小女孩彤彤戴上VR眼鏡,與爸爸一起進入元宇宙空間,開啟一場穿越時空的元宵奇幻之旅……在蕩口古鎮、黿頭渚,曹若凡飾演的彤彤與張曉龍飾演的爸爸,將進入明代空間,偶遇由出自無錫的元代畫家倪瓚。倪瓚父女二人跟隨著倪瓚目光,進入到倪瓚的精神世界。舞蹈演員飾演的胡陽倪瓚,時而繪畫,時而在畫中。通過獨舞展現倪瓚晚年的心境,于山水之間,美如仙鶴起舞。

“中國節日”系列一直堅守“戲曲情懷”,這一次元宵奇妙游,也再次嘗試了傳統戲劇的新表達——戲曲《大戲登場》部分劇情在無錫蕩口古鎮取景拍攝,通過劇情+特效、融合搖滾戲曲配樂等創新表現戲曲表演里的硬核技藝,由戲曲實力派小將段怡君擔綱表演,并特別邀請電影《滿江紅》插曲配樂演唱者張曉英出鏡演唱。

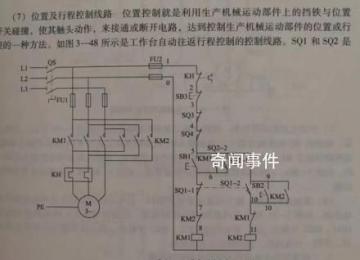

在古色古香的古鎮大院中,模擬戲曲班教學的場景,水袖功、毯子功等次第出現,將構成一副戲曲絕活眾生百態圖,令人期待。臺上一分鐘臺下十年功, “四功五法”是戲曲藝術的靈魂。“四功”即“唱、念、做、打”等基本功,“五法”即“手、眼、身、法、步”五種戲曲表演技法。戲曲演員熟悉掌握“四功五法”的基本要領,適時適度、恰到好處和自如嫻熟地將之運用,賦予戲曲劇目強大的藝術表現力。戲曲的基本功包括“唱念做打”很多方面的技術技巧、 特殊動作。戲曲有腰腿功、扇子功、甩發功、手絹功、水袖功、把子功、毯子功、帽翅功等十大功夫。

電影《滿江紅》里的

魔性豫劇是她唱的

電影《滿江紅》頻提熱搜,其中“豫劇味道”的配樂,“朝著西方望一眼,但只見大鬼卒小鬼判對著鬼魂抽皮鞭項上戴鎖腳戴鏈,嘩嘩啦啦好悲慘吶!”這原是豫劇名段《探陰山》中的唱詞,如今成了火遍全網的“走路BGM”。《探陰山》同其它豫劇經典《包公辭朝》《穆桂英掛帥》一起被導演張藝謀和音樂人韓紅制作成了搖滾調的配樂節奏飛快、氣勢磅礴,很多觀眾走出電影院仍覺余音繞梁。這“魔性”豫劇的演唱者到底是誰?她就是“中原第一女丑”的河南著名戲曲演員張曉英。

張曉英告訴記者,“這也是我第一次觸電,很榮幸。”《滿江紅》中的戲曲,囊括了多首豫劇唱段,但是相比原來的豫劇唱段,電影中的唱腔去掉了原有的拖腔融入搖滾的元素,節奏更激烈,聲音更高亢。

52歲的張曉英出身于梨園世家,擅長豫劇、曲劇、越調、小品等,主攻黑頭和彩旦。戲曲小品是張曉英極為鐘愛的表演藝術,她原創了多個劇本,并在數年來的演出中不斷修改打磨使之成為精品,由她自編、自導、自演的戲曲小品《桑林收子》根據同名傳統戲改編,榮獲多項大獎。她的代表作《妯娌斗嘴》《媒婆嫁女》《勸閨女》《探陰山》《下陳州》等更是為廣大戲迷帶來了笑聲和生活啟迪。

此外,熟悉豫劇的朋友還能經常在網絡上看到張曉英,她現在已經是名副其實的網紅,粉絲296.7萬。張曉英形容自己的“觸網經歷”只能靠“單槍匹馬、自力更生”,進入平臺晚、人手不足,但是在短短幾個月內,粉絲激增,就能說明戲迷對她的“愛有多深”。

唱“黑頭”出身的張曉英把傳統意義上嚴肅的“黑頭”唱腔通過戲曲小品的形式演繹了出來,讓觀眾在捧腹大笑時還能學習到這一藝術表演形式的有關知識。從她的短視頻賬號可以看出,她演唱的《陳三兩邁步上公庭》伴奏有22069位網友重新演唱,《陳奎好比一只虎》有18586位網友使用。

“《滿江紅》之后會有越來越多的年輕人喜歡上河南戲。對于新鮮事物,總懷抱開放的態度,只要能給觀眾帶來歡樂,只要能傳播戲曲,多嘗試一下,總是好的。”她的演出現場總是笑聲陣陣、掌聲不斷,張曉英表示,“將生活融入戲曲,然后用質樸的唱腔和幽默的表演,為大家帶來歡樂,還原生活真實的一面。我希望通過自己的努力,讓很多不喜歡傳統戲曲的朋友喜歡上戲曲,弘揚我們優秀的傳統文化。”

《大戲登場》蘊含

“上元觀百戲”文化習俗

據導演介紹,節目背后蘊含上元觀百戲的傳統文化習俗。至少在唐代上元節就已經有了百戲之俗,《玄怪錄》記載:“開元十八年(年)正月望夕……對曰:燈燭華麗,百戲陳設。”《初學記》也記載:“百戲,起于秦漢,有魚龍蔓延。”

自隋、唐、宋以來,元宵節曾盛極一時。《隋書·音樂志》曰:“每當正月,萬國來朝,留至十五于端門外建國門內,綿亙八里,列戲為戲場......”參加歌舞者足達數萬,從昏達旦,至晦而罷。

南北朝時,元宵節燃燈已成氣候, 而真正讓元宵節燃燈之俗發揚光大的則是隋唐。隋朝時,正月十五元宵節已盛況空前。《隋書·柳彧傳》記載:“每正月望夜,充街塞陌,聚戲朋游。鳴鼓聒天,燎炬照地。”當時的長安城居民都會出來觀燈看戲,街頭表演也豐富有趣,“人戴獸面,男為女服,倡優雜伎,詭狀異形。”

-

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及 -

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支 -

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加 -

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改 -

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保 -

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭 -

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次 -

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲 -

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅 -

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀