疫情時跨省探親獲刑 女教師失業離鄉

導讀:2月27日,據西部決策報道,近日,四川甘孜州。有網友在短視頻平臺投訴康定一酒店,引大家關注。26日,康定文旅發視頻回應稱,經多方調查取

2月27日,據西部決策報道,近日,四川甘孜州。有網友在短視頻平臺投訴康定一酒店,引大家關注。26日,康定文旅發視頻回應稱,經多方調查取證,現作出如下處理結果:1、查封該酒店并責令停業整頓;2、向當事人及廣大網友公開道歉;3、向當事人退款并協商賠償。網紅局長劉洪表示,借此機會告訴甘孜州所有的經營戶,一定要誠信經營,凈化市場,誰砸了甘孜旅游的鍋,我砸他飯碗 。15公里外的婆婆病危,最后一面見還是不見?

這是去年春天,擺在胡虹一家人面前的選擇。彼時疫情防控形勢嚴峻,身為村支書的父親胡江海,和作為鄉村教師的胡虹,都決定繞開當時的防疫措施去見老人最后一面。

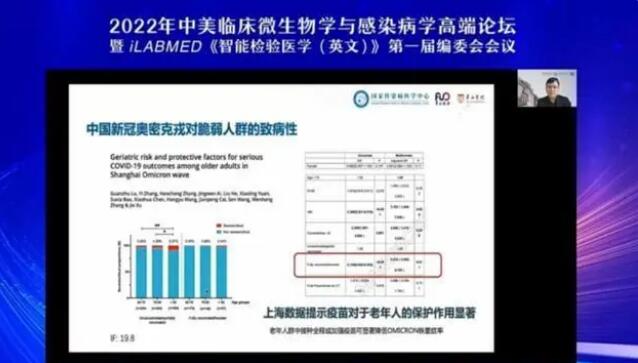

誰也沒有想到,這場不到兩小時的會面后來引發了一場巨大的風暴。他們后來一家人感染新冠,造成28人交叉感染,流調密接1843人,次密接10966人。因被認為隱瞞跨省行程引起新冠病毒傳播,父女倆先后被開除公職,父親胡江海獲刑兩年,胡虹仍在服緩刑。

今年1月,最高人民法院聯合多部門通知,對這類違反新型冠狀病毒感染疫情預防的行為,不再以妨害傳染病防治罪等論處。

但對胡虹一家來說,夢魘沒有結束。事情過去近一年,經歷了搬家、離婚和親朋的遠離,他們始終困在那場風暴中沒有走出來。

最后的會面

她害怕聽到自己的名字,他們是不是已經發現,自己就是那場風暴的“罪魁禍首”?父親也成為生活里的禁忌,那是一個更響亮且被人熟知的名字,提到他,母親就會哭。32歲,她成了一個囚徒,在惴惴不安中等待司法所的電話,再也無法面對家人、全縣的目光。

一切都是從那個電話開始的。去年4月13日下午,丈夫從外地打來電話,聲音帶著哭腔:我媽不行了。

電話分別通知了胡虹和她爸胡江海。丈夫在江蘇工作,胡虹和爸媽都在河南老家信陽市固始縣生活,這里靠近豫皖省界。對于住在安徽六安市霍邱縣農村的公公婆婆,他們離得最近,只有15公里路。

婆婆已經病了很長時間。兩年前老人查出肺癌晚期,最近病情惡化非常快,躺在床上好多天下不來。

如果在平時,見面就是一腳油門的功夫。過去胡虹總會挑星期天買菜上門看看,但因為疫情,胡虹有兩個多月沒上門了,婆婆的兒女也困在外地一時半會回不來。

現在電話里說,老人很可能挺不過當晚,家里只有偏癱的公公在身邊,能不能帶孩子去看看老人最后一面?

掛斷電話,胡虹感到有些為難。全國新冠肺炎疫情正在多點散發,到處都在加強防控措施。他們所在的固始縣一個月前就發布公告,要求全體居民“非必要不外出、不出市、不跨縣”,不管返回還是離開市縣都要提前報備,還要求48小時內核酸檢測陰性證明。

這個家里,胡江海是村支書,村里新冠疫情防控專班工作人員,這些政策他再熟悉不過;而對于鄉村教師胡虹來說,這些要求也是學校每天都三令五申的。

但沒有時間猶豫了,要是老人這一下真沒挺過去怎么辦?胡虹說,父親決定,哪怕繞過防疫政策,這一面也必須得見。除去親家這一重關系,兩家父母其實還是多年的老相識。

胡虹更沒理由說“不”。孩子他爸常年在外地,前幾年自己考特崗教師,一邊備考一邊帶孩子,都是靠著婆婆幫襯才讓她緩過一口氣。而且婆婆跟她關系挺親,每次兩口子鬧矛盾了,她總向著自己說話。

這個決定胡虹沒跟外人說,下了班就帶著孩子往娘家趕。在孩子他爸的安排下,婆婆的親戚也從縣城的各個方向趕來。大家約定在胡虹的娘家集合,固始縣漂橋村,幾十年前,婆婆就是從這里嫁到安徽的。

出發前胡虹只跟丈夫確認了一件事,“霍邱沒疫情吧?”得到的回復是肯定的。其實沒人擔心感染,胡虹承認當時是出于僥幸心理,“一個縣這么大,總覺得肯定不會輪到自己頭上,那得多倒霉?”當時的顧慮主要在于工作,這一趟跨了省,萬一定位被查到,被賦黃碼不說,還要隔離7天,工作怎么辦?尤其是胡虹,她當老師的,要是因為隔離把學生的課耽誤了怎么辦?

所以那天晚上所有人都特意沒帶手機,只有婆婆的弟弟換了一部老年機隨身帶著,既能保持聯絡,又不用擔心被定位。

晚上7:30,兩輛車從漂橋村出發了,胡虹車里載著爸媽和孩子,另一輛車里是婆婆的近親四人。

車開到安徽和河南兩省交界處,一塊大鐵皮把路封了。好在丈夫提前做了安排。一位鄰居趕來接頭,對方讓他們把車停在兩省交界的興安村。烏漆嘛黑的村頭,一行人窸窸窣窣下車又重新換上鄰居家的當地車,拐進一條偏僻的泥巴小路,顛簸著跨過省界,進入到安徽省六安市的霍邱縣,最終停在了婆婆家門口。

時隔兩個多月,胡虹終于見到了老人。婆婆躺在床上,插著氧氣管,模樣比之前清瘦了不少。所有人圍著老人的床沿坐成一圈,胡虹把孩子推到老人跟前,“媽,你孫子在這呢,再挺一挺……”婆婆費力擠出幾個字,胡虹沒有聽清。

那次會面很匆忙,胡虹記得,所有人口罩沒摘,水也沒來得及喝一口,待了不到一個小時就又匆匆忙忙上車,按原路返回。

直到見面結束,誰也沒覺得有什么不妥,沒人想過報備,跨15公里見親人一面,在所有人看來,是一件尋常又非做不可的事。

回到家已經是夜里10點,胡虹早早睡下。保險起見,第二天一下課她就去做了個核酸,意料之中的,陰性,她第一時間跟爸媽互通了這個消息。

“你沒事大家肯定也沒事。”他們絲毫沒考慮自己再去做個核酸,農村的習慣就是這樣,做混檢4塊錢一次,能省一點是一點。

胡虹的核酸結果給所有人都喂了定心丸,她照常給學生上課,胡江海騎著電動車來往于鄉鎮開會。一個或許被忽視的消息是:根據后來的通報,就在趕去霍邱縣的那晚,當地查出了三名無癥狀感染者。

小縣風暴

豫皖省界邊上,漂橋村是個不大起眼的村子,它所處的固始縣很多年一直是國家級貧困縣。從文書到村支書,胡江海在這里干了三十多年。漂橋村就他們一戶姓胡,胡虹印象中,父親做事謹小慎微,不喜張揚,總說要以理服人。

32歲了,胡虹也說自己是個沒什么追求的人,對生活最大的期待就是安穩。結婚后她先是跟著丈夫去了江蘇打工,沒幾年就自己帶著孩子回來,考了隔壁鎮上的特崗教師,熬三年轉編制,也算捧住了個鐵飯碗。

一個村支書搭個老師,胡家出了兩個干部,談不上富裕,在漂橋村至少是個體面家庭。

但又一個電話,讓這一家人的體面生活徹底崩塌了。

那場會面一個星期后,去年4月20日,孩子爸告訴了他們一個壞消息:婆婆家做飯的阿姨疑似無癥狀感染者。“你們明天去做個核酸,再去確認一下”,他在電話里特別叮囑。

即便到這份上,胡虹也沒有往壞的方面想。按照做飯阿姨的自述,她是在19號的核酸檢測中發現了異樣,此時距他們離開婆婆家已經過去七天,他們跟做飯阿姨沒碰過面,而且胡虹做過核酸,身體也沒有不適,她覺得自己不可能感染。為安全著想,她還是去了。

一家人中,胡江海的核酸結果最先出來。21號下午五點多,胡虹剛下班,在教師宿舍接到她爸打來的電話,語氣透露出緊張:鄉里打電話通知我不要出門,核酸檢測有異常。

胡虹瞬間慌了。她的核酸結果還沒出來,但她立馬給校長打電話說明了情況。從學校到鄉鎮再到縣城,一套嚴絲合縫的齒輪,全方位地高速運轉起來。

那個高度緊張的夜晚,胡虹一宿沒睡。流調的電話幾乎就沒停過,她一五一十交代了——從婆婆家離開后,去過超市,同事家聚餐,每天在學校教書……順著這個鏈條,蔓延的恐懼幾乎要吞沒了她,“這么多人,如果都被我感染了,根本沒辦法想象”。

絕望中,她給丈夫打了個電話,“我這工作肯定保不住了”。電話那頭沒說太多,“我們一起面對”,他安慰她。

除了孩子,包括胡虹奶奶在內的一家人都被確診為無癥狀感染者。當天晚上,他們就被拉到縣城的隔離點。又過了一天,凌晨4點多再次轉運到鄭州市一家醫院隔離。

與此同時,胡江海被發現陽性第二天,固始縣疫情防控指揮部發布通告,即日起,固始縣城區和農村全域實行靜態管理。包括漂橋村在內的兩個村莊被劃定為中風險區,整個信陽市民行程卡全部帶星。學校停課,商鋪閉店,全民核酸,來自周邊縣城的千人醫療隊抵達固始縣支持疫情防控。

出現感染者的消息很快在固始縣刮起一陣風暴,輿論的中心,胡家沒有一個人能幸免。第一個匯報陽性的,作為村支書的胡江海首當其沖。他的流調圖像炸彈一樣,在各種各樣的微信群里傳開了。胡江海有了個外號,叫“胡炸”,網絡上開始了對他的集中討伐:固始罪人胡江海,胡炸一下,把美麗大固始炸成什么樣了?

故事后來越傳越玄乎,有人說他是去“喝喜酒”才惹了禍,還編成了順口溜,“翻江倒海爺姓胡,弄得固始全縣哭。跑到霍邱喝喜酒,回來固始全縣抖。”而一些知道真實原因的人也并不買賬,“不論為什么,你是支書,就應該守護好家園,沒做好你就錯了,應該給固始人民賠禮道歉!”

道歉,也是胡虹那些天做得最多的事。跟她產生過密切接觸的、光學校里就有141人被集中隔離。班級群、老師群和家長群里她挨個編輯信息道歉,愧疚又忐忑,群里很安靜,沒人回復。搭班老師好心,想幫她在家長群里解釋,但有的家長聽完更憤怒了:我們家長進出(縣)都要報備,你當老師的,你怎么想的!

“我們當時都是跪著的心態,知道自己罪有應得,理虧,不管別人怎么說不敢反駁。”道完歉,胡虹什么也沒多說,退出了所有工作群。

隔著病房,胡虹很擔心爸爸的情緒。她只知道他在一個接一個地打電話,除了道歉,也在找親戚朋友幫忙,但沒有用,這個事情鬧得太大了,“上面下面都得罪太多人了”。

隔離沒結束他們就等來了處罰通知,父女倆均被開除黨籍,胡江海被要求辭去村委會主任的職務,胡虹被學校解聘,原本還有四個月她就可以等來正式編制。

回不去的村莊

固始縣的靜默狀態持續了20天,根據流調結果顯示,胡江海等人共造成直接和間接交叉感染新冠病毒28人,流調密接1843人,次密接10966人。固始縣的居民說,因為他們一家,“孩子們統一放假工廠統一關閉,排隊三小時做核酸”,“孩子現在病了都沒法去醫院”。

因被認為隱瞞行程跨省探視病危親屬引起新冠病毒傳播,同去的7個人中,胡江海、胡虹,拿著老年機的婆婆的弟弟都被立案。胡虹丈夫因為組織了這次會面、鄰居提供幫助,也被另案調查。他們面臨的還有刑事處罰。

很長一段時間,這個家庭都被一種悔恨折磨著,他們不停倒回那一天——晚上胡江海總要去鎮里開會的,唯獨那天不用去;胡虹她媽平時都在縣城上班,剛巧那個星期回家;而胡虹呢,鎮衛生院每個星期都會給全校做核酸,原本可能更早能篩查出陽性,但她回來后有一周因故沒有進行。“就全趕上那時候了”,他們后來反復說,好像只要有一種情況出現,就能避免后來的一切。

但最后,胡江海說了:這禍是躲不掉的,去了后果是這樣,不去的話你良心過不去。

那次見面真的成了最后一面。婆婆是在他們被異地隔離期間走的。胡虹后來聽孩子他爸說,因為安徽那邊村里不少人被隔離,公公又偏癱,老人去世那天他找不到一個人搭把手,最后是求村里的干部幫忙,終于把遺體抬上靈車,拉到縣城里火化了。

去年5月中旬,固始縣全縣解封,漂橋村恢復了日常,胡家的生活卻再也回不到過去了。胡虹有次去村里小超市買東西,老板本來沒戴口罩,看她去了,嚇得立馬把口罩戴上。他們家老屋后面有條小路,村民經過時,會用衣服夸張地把口鼻捂住。說起這事來胡虹是一種好氣又好笑的語氣,“你說他倒是拿個口罩啊,我們要真是毒王,衣服能擋著什么?”

但好朋友的疏遠是她沒有想到的。那會兒她托閨蜜順路捎回個快遞,她還特意交代了,“你到我家之后,把車窗搖下來,快遞扔到地上就趕緊跑。”十幾年的老朋友了,也拒絕她,說自己家里還有孩子,不敢去。

這段經歷讓胡虹體會最深的就是人情的淡漠。之前一家人被集中隔離,留下一個沒被感染的孩子,成了燙手山芋,先是被大姑收留了幾天,又被送回來,輾轉送到小姨家,后來又遭鄰居指指點點。發生這一切的時候,孩子只有5歲,現在聽媽媽講述這些過往,他安靜坐在旁邊,嘴里不時重復,“隔離,隔離”。

去年八月,他們的案子都有了結果。胡江海被河南省固始縣人民法院以妨害傳染病防治罪判處有期徒刑兩年。胡虹被判一年六個月,執行緩刑兩年。另一頭,安徽霍邱縣,孩子他爸也被判了兩年,他提起了上訴。胡江海和胡虹選擇認罪認罰,他們擔心上訴會判得更重,不知道“上訴不加刑”是刑事訴訟基本原則。

這之后,胡虹了結了一件重要的事,離婚。

算起來,夫妻倆異地分居也有兩三年了,這段婚姻很早就出現了嫌隙,幾年來,她跟公公婆婆說過的話比跟丈夫多得多。她不后悔去看了婆婆最后一面,但從內心來說,官司需要錢,父母需要安撫,她希望看到對方的一些表態。

現實情況是,出事以來,她跟丈夫兩人各收拾各的,她曾經問他要錢請律師,被拒絕了。直到案子結束,他也沒有來過家里一趟,甚至沒有一通安慰她爸媽的電話。

其實幾年前,胡虹就糾結要不要離婚,沒分開總有各種各樣的原因:房子沒談攏,孩子可憐。現在經歷了這樣的事,那些都不重要了,她放棄了房子,逼著男人簽字離婚。辦手續那天兩個人沒說多余的話,那是事情發生以來,胡虹第一次感覺一身輕松。

“我身上的五指山”

所有事情塵埃落定,胡虹帶媽媽離開了漂橋村,在縣城找了一份新工作。

事情剛發生的時候她還能安慰自己,“什么破編制啊,反正一個月就2000塊錢,不要算了。”但新工作工資更低,忙起來連軸轉,顧不上孩子。

即便離開了漂橋村,很多東西注定是逃不掉。緩刑兩年,意味著兩年內她都不能離開固始縣,要按時去司法所匯報情況,接受社區的監督和安排。每次看到司法所的來電胡虹都會覺得心頭一沉,“我到現在還是個罪犯,連累了爸媽不說,案底不知道會不會影響孩子”。

她覺得自己身上就像壓了座“五指山”,“我一點辦法都沒有,想出去又出不去,天天只能在心里憋著。”

老板注意到她的低沉情緒,有一次特地問:家里面是不是發生什么事情了?結婚了嗎?有沒有孩子?這幾年會不會外出?聽上去都是一些關心員工穩定性的慣常問話。

胡虹小心回答:家里是出事了,孩子奶奶走了,家人身體不好,所以目前沒有離開固始縣的打算。總之基本經歷都如實說了,除了那件事。也只能到這里了,她不敢再多說,難道指望對方體諒自己嗎?

不僅是工作中、走到哪里她都是提心吊膽的,如果說出自己的名字,別人知不知道自己是誰,會不會有偏見?她記得有次同事們茶余飯后閑聊,有人突然提起那件事,“4月份那次疫情,多少店鋪都關了門啊”,胡虹的心簡直提到了嗓子眼,她怕他們聊到胡江海,聊到自己,然后發現其實罪魁禍首就在身邊。

她全程沒敢搭一句話。

這半年來胡虹總是開解自己:你又不是殺人放火,故意要害別人,你只是一時大意了,才導致了后面這些事。但她知道爸爸過不去,之前他們好幾次通電話,他都在電話里哭,當女兒的一輩子見過幾次爸爸哭呢,胡虹知道,他傷心老家對自己的唾棄,積攢的名聲一下子全沒了。

她總是避免提起爸爸,不然媽媽會哭。

前不久在看守所,胡虹終于跟爸爸會了面。隔著玻璃,胡虹她媽給胡江海打電話,胡虹就在旁邊趴著看,他身體底子差,加上情緒消沉,僅半年時間就出現了血壓飆升、雙腿浮腫和神經衰弱,各種毛病都來了。

離婚的消息胡虹沒跟爸爸說,離開前他還在交代:你們倆口子還是要好好的。胡虹沒搭話。

生活在沉默中繼續。去年年底,那場全面的感染潮也席卷了這座縣城。胡紅一家沒有出現任何癥狀,意外地招來了親戚羨慕的眼光,他們調侃說,“早知道就跟你們一塊感染算了,你們那會身體多好呢,你看我現在嗓子疼得要死,燒了多少天了都”。真戲謔啊,胡虹想。

另一個重要的變化也在這時出現,今年年初,最高人民法院聯合多部門出臺新的指導意見,明確自1月8日起,對違反新冠疫情預防的行為,不再以妨害傳染病防治罪處罰;正在辦理的相關案件,依照相關規定及時妥善處理;犯罪嫌疑人、被告人處于被羈押狀態的,辦案機關依法及時解除羈押強制措施。

胡虹不知道這意味著什么,直到有媒體找到家里,她才知道案子可能有轉機。但命運又跟他們開了個玩笑,父女倆一審判決均已生效,新政對他們不再適用。中國政法大學教授羅翔此前曾就此類情況撰文表示,中國刑法采取的立場是認為既判力的效力高于溯及力,對行為人有利的法律不能溯及已經生效的裁決。而包括前夫在內的其他三名分案處理的親屬,由于在二審階段等來新政策落地,有望免于刑事責任。

今年1月,胡虹還是委托律師對父親的案子提起申訴,他們認為一審量刑不當,一家人被認定的感染來源也存在證據不足的情況。但說實話,胡虹對改判并不抱希望,“沒辦法,我們理虧”,這是她常說的一句話。她的迫切需求是給爸爸辦保外就醫,胡江海患有主動脈夾層,前幾年才動過開胸手術,但疫情讓他一直滯留在看守所,保外就醫申請目前處于找不到承辦單位的尷尬處境。

和胡虹不同,胡江海仍對改判抱有希望,一起去安徽的七個人中,只有三人受罰,而且自己刑罰最重,這是他覺得冤屈的地方。

胡虹已經很久沒有回漂橋村了,春節也是在外頭過的。漂橋村的老房子破舊,院墻歪斜,院門也爛得關不嚴實了,去年胡江海一直忙著翻修,好讓在外地打工的兒子體面地帶女朋友回家。房子翻修到一半,就出了那件事。

胡虹決定再也不回去了,等兩個人的刑期結束,她會帶爸媽離開固始縣,只有這樣心結才可能慢慢打開。她想到年前有一次,借著公司外派培訓的機會,她跟司法所請假,短暫地離開了固始縣,去到一個陌生的地方,“真的,那種感覺特別好,一個認識我的人也沒有,沒有人知道你是誰。”

那一刻,她覺得自己是全新的人。

-

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及 -

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支 -

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加 -

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改 -

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保 -

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭 -

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次 -

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲 -

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅 -

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀