“高溫元兇”曾導致流行病大爆發 厄爾尼諾現象帶來了哪些影響

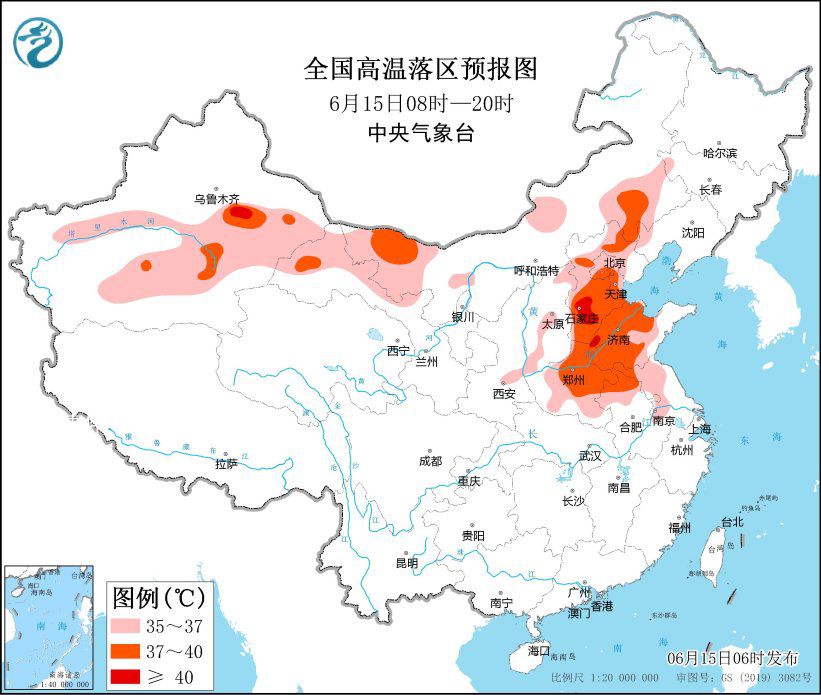

導讀:近日,世界氣象組織宣布熱帶太平洋7年來首次形成厄爾尼諾事件,這將導致全球氣溫飆升、破壞性天氣和氣候模式的出現。目前,異常高溫已影響

近日,世界氣象組織宣布“熱帶太平洋7年來首次形成厄爾尼諾事件”,這將導致全球氣溫飆升、破壞性天氣和氣候模式的出現。目前,異常高溫已影響到了全球各個城市。

事實上,根據環境史學家們的研究,厄爾尼諾現象對人類社會的影響已持續了數千年。那么,你知道人們是如何發現這一現象的嗎?歷史上,該現象帶來了哪些影響?今天的人類又該如何應對呢?

發現“厄爾尼諾”

許多世紀前,在厄瓜多爾北部到秘魯北部一帶,大量原住民遺棄了他們原本生活的村莊,遷往別處。考古研究顯示,這與當時顯著的氣候變化緊密相關,這些變化就來自厄爾尼諾現象。

數百年來,這一地區的漁民們發現,每隔數年,赤道太平洋東海岸海水就會出現持續增暖的現象,并伴隨著沿海龐大的魚群悄然失蹤。由于這種現象出現在圣誕節前后,因此被稱為“厄爾尼諾”,西班牙文的意思是“圣嬰”。

厄爾尼諾最早被人類觀察到,主要源于其對洋流和風的影響。15—16世紀,西班牙冒險者在航行過程中發現,在某些年中的某段時間內,南美洲在太平洋沿岸的風力會變得很弱,以至于帆船無法航行。

而有關于此的文字記載,最早可追溯到西班牙神父托馬斯·勃朗格。1535年,他受當時的西班牙國王卡洛斯五世的委派到美洲視察殖民地時記錄了這一過程。

在這之后,不少西班牙探險家和科學家都對厄爾尼諾現象做出過記載。

如1546年,杰羅尼瑪·本佐尼曾描述他在厄瓜多爾沿岸及瓜亞基爾灣航行時,所看到的瓜亞河迅猛上漲,沿岸地區發生了水災,遭受很大損失。而托馬斯·邁德爾則觀察到,若在西印度群島是多雨和豐水的年份,在其他地區就是少雨和枯水年,反之亦然。

不過,當時西班牙人對海洋與氣候的研究并不深入。直到1925年,科學家羅伯特·墨菲才提到“厄爾尼諾”是一種出現在圣誕節前后的暖洋流,而在更長的周期中,這種現象會變得更為明顯。

墨菲還指出,由于暖洋流的影響,導致浮游生物消失、魚類減少、海鳥死亡和雨水的異常等。此后,人們才正式把海洋條件的變化與厄爾尼諾現象聯系起來。

人類文明的“推手”

據環境科學家們推測,最早的厄爾尼諾現象可能以某種形式存在于第四紀以前的冰川期和間冰川期,不過那時該現象的氣候特征并不明顯。而厄爾尼諾影響人類社會的明確證據最早出現在公元前3500年前后。

荷蘭古氣候學家Timme Donders及其同事認為,在約5000年前的澳大利亞熱帶地區,以厄爾尼諾現象為主的氣候形態開始對人類社會發揮影響。

證據顯示,在這一時期,澳大利亞的原住民文化由此發生了重大的變化,不僅石器形式發生了改變,野狗開始被馴化,一些新的植物種子和果實開始被人利用。更重要的是,這一區域還發生了實質性的語言替代,一個新的語系被傳播到澳大利亞7/8的地區??而這些都可能與突發的氣候變化相關。

在公元前4200年、前3700年和前3300年前后,厄爾尼諾的活動變得更強,而這些時期均與北半球主要文明的重大干旱時期十分吻合,尤其是公元前3世紀晚期的美索不達米亞和埃及。根據文字記載和考古發現,這兩大文明都受到了干旱氣候的巨大影響。

科學家還認為,在公元前2002年到公元前1991年,厄爾尼諾似乎也是導致阿卡德帝國和印度河流域文明的迅速衰落的因素之一。

另外,歷史上許多流行疾病的暴發也與厄爾尼諾現象有關,由于水文條件的變化,昆蟲的數量也會發生變化,而這有利于病毒的傳播媒介——蚊子的生存。最近的一項基因研究表明,黑死病似乎極有可能與厄爾尼諾引起的干旱周期或極端降雨事件相關。

如何應對嚴酷挑戰

如今,隨著厄爾尼諾現象的不斷出現,人們對它的認識也在不斷加深。

1982年,厄爾尼諾現象第一次吸引全球新聞報道,“厄爾尼諾”一詞開始進入公眾視野。到了1997年,人類已可以通過全球定位系統衛星捕捉到東太平洋赤道海面溫度升高的圖像并以此觀察到厄爾尼諾現象。

不過,由于各國地域的差異和氣候影響的復雜性,在厄爾尼諾現象的觀測和判定標準上,不同國家往往會有不同的側重點。

但人們也形成了一個普遍的共識,即厄爾尼諾現象本質上是一種自然發生的氣候模式,與熱帶太平洋中部和東部的海洋表面溫度變暖有關,而由其引發的全球氣候異常可能帶來高溫、干旱、洪水、颶風和暴雨等極端災害天氣事件。

從目前所知的近400年對厄爾尼諾的記錄來看,最長的厄爾尼諾可以持續4年,其之于全球氣候變化、農業、水文的影響非常深遠。

例如,1972年爆發的厄爾尼諾事件導致了全球范圍內的干旱和糧食大量減產,并在我國造成北方大面積水資源短缺。而1998年的大洪水也是由近半個世紀以來最強的一次厄爾尼諾事件造成的。

那么,面對厄爾尼諾帶來的影響,我們該如何應對呢?

針對厄爾尼諾的預測,中國工程院院士丁一匯表示,我國要加強對它的定量和概率預報,并且對其發生機制進行深入研究,特別是加強開爾文波對厄爾尼諾的激發與影響機制研究,提高我國在此領域的預測水平。

而針對氣候異常對農業、水文、能源等社會環境產生的負面影響,則需要調動各方,形成長短結合的系統性的應對方案。

短期看,應對措施包括健全農田水利設施確保糧食生產;發揮蓄洪調節應對可能出現的洪澇、干旱災害;高效用電鼓勵節能以保證能源安全等。

長遠看,一方面需要政府持續建設“氣候適應型社會”,增強全社會應對氣候變化的韌性。另一方面則持續加速能源結構的轉換,通過推動實現碳達峰、碳中和的目標帶動相關產業發展。

-

野蘑菇中毒多久有反應 具體發作時間與蘑菇毒性程度有關2023-09-14 14:00:53蘑菇中毒一般可在0 5-12小時之內發作,具體發作時間與蘑菇毒性程度有關,除此之外,還受食用量、患者自身情況等因素影響。建議廣大人群避免

野蘑菇中毒多久有反應 具體發作時間與蘑菇毒性程度有關2023-09-14 14:00:53蘑菇中毒一般可在0 5-12小時之內發作,具體發作時間與蘑菇毒性程度有關,除此之外,還受食用量、患者自身情況等因素影響。建議廣大人群避免 -

日本計劃明年3月底前排放4輪核污水2023-09-14 13:59:32據日本讀賣新聞報道,在對首輪核污染水的排放結果進行確認后,最快將于10月上旬啟動第二輪排放。根據東京電力公司此前公布的計劃,到明年3

日本計劃明年3月底前排放4輪核污水2023-09-14 13:59:32據日本讀賣新聞報道,在對首輪核污染水的排放結果進行確認后,最快將于10月上旬啟動第二輪排放。根據東京電力公司此前公布的計劃,到明年3 -

美國科學家在海底發現神秘金蛋 疑為未知生物所產2023-09-14 13:57:41據英國《都市報》報道,近日,科學家們在海底發現了一個金色球形物,但無法辨認出這是什么東西。8月30日,研究人員通過遙控潛水器(ROV)在阿

美國科學家在海底發現神秘金蛋 疑為未知生物所產2023-09-14 13:57:41據英國《都市報》報道,近日,科學家們在海底發現了一個金色球形物,但無法辨認出這是什么東西。8月30日,研究人員通過遙控潛水器(ROV)在阿 -

澤連斯基稱已“準備好長期戰爭”2023-09-14 13:54:01英國《經濟學人》周刊網站9月10日刊登了對烏克蘭總統澤連斯基的專訪。報道稱,澤連斯基在為迎接長期戰爭做準備。他說:對于長期戰爭,我必

澤連斯基稱已“準備好長期戰爭”2023-09-14 13:54:01英國《經濟學人》周刊網站9月10日刊登了對烏克蘭總統澤連斯基的專訪。報道稱,澤連斯基在為迎接長期戰爭做準備。他說:對于長期戰爭,我必 -

航拍摩洛哥震中 老房塌成廢墟一片2023-09-14 13:38:47摩洛哥內政部9月10日發布的最新數據顯示,摩洛哥9月8日發生的6 9級強震已造成2122人遇難,2421人受傷。世界衛生組織表示,此次強震影響超30

航拍摩洛哥震中 老房塌成廢墟一片2023-09-14 13:38:47摩洛哥內政部9月10日發布的最新數據顯示,摩洛哥9月8日發生的6 9級強震已造成2122人遇難,2421人受傷。世界衛生組織表示,此次強震影響超30 -

日本79歲男子性侵100歲老太致死 警方正調查作案動機2023-09-14 13:35:349月9日,據日本媒體報道,9月7日晚上,日本北海道一家老年療養院內,79歲的男子佐藤元二偷偷闖入一名100歲老太的房間內,并性侵了該老太。

日本79歲男子性侵100歲老太致死 警方正調查作案動機2023-09-14 13:35:349月9日,據日本媒體報道,9月7日晚上,日本北海道一家老年療養院內,79歲的男子佐藤元二偷偷闖入一名100歲老太的房間內,并性侵了該老太。 -

摩洛哥強震破壞力相當于25枚核彈 救援進入挑戰時期2023-09-14 13:33:20西非國家摩洛哥8日晚發生強烈地震,10日來自該國內政部的統計數據顯示,地震已造成2012人遇難、2059人受傷。有科學家稱,此次地震是100年來

摩洛哥強震破壞力相當于25枚核彈 救援進入挑戰時期2023-09-14 13:33:20西非國家摩洛哥8日晚發生強烈地震,10日來自該國內政部的統計數據顯示,地震已造成2012人遇難、2059人受傷。有科學家稱,此次地震是100年來 -

朝鮮閱兵為啥用拖拉機拉大炮 此次閱兵有何看點2023-09-14 13:30:34朝中社9月9日報道,朝鮮建國75周年閱兵式9月8日晚間在平壤舉行,金正恩攜女兒出席。 這是朝鮮今年以來第三次閱兵, 這次閱兵朝鮮收起了坦

朝鮮閱兵為啥用拖拉機拉大炮 此次閱兵有何看點2023-09-14 13:30:34朝中社9月9日報道,朝鮮建國75周年閱兵式9月8日晚間在平壤舉行,金正恩攜女兒出席。 這是朝鮮今年以來第三次閱兵, 這次閱兵朝鮮收起了坦 -

G20聯合宣言涉俄烏內容未譴責俄方2023-09-11 13:42:25據法新社9日報道,當天通過的二十國集團(G20)峰會聯合聲明關于烏克蘭局勢部分沒有直接點名批評俄羅斯,這引發基輔的抨擊。烏克蘭外交部發言

G20聯合宣言涉俄烏內容未譴責俄方2023-09-11 13:42:25據法新社9日報道,當天通過的二十國集團(G20)峰會聯合聲明關于烏克蘭局勢部分沒有直接點名批評俄羅斯,這引發基輔的抨擊。烏克蘭外交部發言 -

摩洛哥地震遇難人數升至1037人 受傷人數達到1204人2023-09-11 13:40:27摩洛哥地震死亡人數已升至1037人,受傷人數達到1204人,其中721人傷勢嚴重,也有報道稱死亡人數超過1100人。摩洛哥當地時間8日23時11分(北

摩洛哥地震遇難人數升至1037人 受傷人數達到1204人2023-09-11 13:40:27摩洛哥地震死亡人數已升至1037人,受傷人數達到1204人,其中721人傷勢嚴重,也有報道稱死亡人數超過1100人。摩洛哥當地時間8日23時11分(北