端午起源于紀念屈原 關(guān)于端午屈原的傳說有哪些

導讀:有關(guān)端午的故事,想必大家有的很熟悉,比如紀念屈原,有的可能知道,比如水心鏡傳說,有的可能都不知道,比如賴長的科學試驗。若是了解端午...

屈原

在這個時代里,楚國是南方的大國。它面對著來自強秦的壓力,同時也擁有一統(tǒng)天下的本錢。《史記》記載,屈原“為楚懷王左徒,博聞強志,明于治亂,嫻于辭令。入則與王圖議國事,以出號令;出則接遇賓客,應付諸侯。王甚任之”。可知他曾一度深得楚王重用,在國家內(nèi)政、外交上都有所作為。據(jù)說,楚懷王使屈原“造為憲令”,和他位處同列的上官大夫見獵心喜想據(jù)為己有,但屈原沒有給他。上官大夫由是懷忌妒之心,向懷王屢進讒言,說屈原每造成一令,就自矜其功,說是“以為非我莫能為也”,這些讒言激怒了楚懷王。最后“王怒而疏屈平”,屈原在政治上遇到了重大挫折。此后,他一步步被動地慢慢離開了政治中心,而楚國也國勢日蹇。曾重用屈原的楚懷王入秦成婚,一去不返。頃襄王繼位后信用宵小,荒淫無度。公元前278年,秦將白起攻破郢都,楚頃襄王逃亡陳城,茍延殘喘。屈原在朝中則不斷被排斥,甚至被放逐在外,最后于公元前278年自投汨羅江而死。

郭沫若強調(diào),屈原是“在感情方面發(fā)展的純粹的詩人”。這是屈原在同時代人中最特殊的地方,也是屈原之所以成為屈原的根本點。屈原是一位大詩人。他胸懷“美政”的理想,在現(xiàn)實政治中卻處處受到排斥,平生抱負不得施展;面對自己的祖國日見侵凌,他熱愛自己的宗祖之國,卻無力挽狂瀾于既倒;他悲憤楚國百姓于現(xiàn)實生活的艱辛,詠嘆“長太息以掩涕兮,哀民生之多艱”,卻不能不眼看著朝中宵小橫行,“固時俗之工巧兮,偭規(guī)矩而改錯;背繩墨以追曲兮,競周容以為度”。他高尚其志,卻屢為宵小中傷。可想而知所有這一切對他內(nèi)心造成的創(chuàng)痛是何等深切。即便如此,屈原仍舊堅持自己的主張,不肯委曲以求全。在《離騷》中,他寫道:“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。”在現(xiàn)實生活中所承受的所有的失敗和痛苦,都被屈原轉(zhuǎn)化為文學創(chuàng)作的原動力。這份原動力,最終成就了中國文學史上偉大的浪漫主義詩人。

在今天的中國,提起端午節(jié),最流行的回答是紀念屈原。最廣泛的關(guān)于龍舟起源的說法,是屈原投江后漁夫們紛紛劃船到江中救尋的故事。說起粽子最初的起源,大都認為是起源于憑吊屈原。由此可見屈原傳說流傳之廣遠,也可見屈原是如何獲得了中國民眾普遍的熱愛。

-

端午起源于紀念屈原 關(guān)于端午屈原的傳說有哪些2024-04-08 17:34:00有關(guān)端午的故事,想必大家有的很熟悉,比如紀念屈原,有的可能知道,比如水心鏡傳說,有的可能都不知道,比如賴長的科學試驗。若是了解端午

端午起源于紀念屈原 關(guān)于端午屈原的傳說有哪些2024-04-08 17:34:00有關(guān)端午的故事,想必大家有的很熟悉,比如紀念屈原,有的可能知道,比如水心鏡傳說,有的可能都不知道,比如賴長的科學試驗。若是了解端午 -

湖北已出現(xiàn)冰粒等七種降水形態(tài) 湖北降水相態(tài)類型復雜2024-04-08 17:31:1420日至今,湖北低溫雨雪冰凍天氣持續(xù)。2月21日,武漢中心氣象臺發(fā)布低溫雨雪冰凍橙色預警、暴雪藍色預警。武漢中心氣象臺首席預報員鐘敏介

湖北已出現(xiàn)冰粒等七種降水形態(tài) 湖北降水相態(tài)類型復雜2024-04-08 17:31:1420日至今,湖北低溫雨雪冰凍天氣持續(xù)。2月21日,武漢中心氣象臺發(fā)布低溫雨雪冰凍橙色預警、暴雪藍色預警。武漢中心氣象臺首席預報員鐘敏介 -

2023年最賺錢高速公路公司 平均每月凈賺超5億元2024-04-08 17:28:482023年最賺錢的高速公路公司出爐!據(jù)招商公路(001965)4月2日晚間披露的2023年度報告顯示,公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入97 3億元,同比增長17 29%;歸

2023年最賺錢高速公路公司 平均每月凈賺超5億元2024-04-08 17:28:482023年最賺錢的高速公路公司出爐!據(jù)招商公路(001965)4月2日晚間披露的2023年度報告顯示,公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入97 3億元,同比增長17 29%;歸 -

男子夢見7個號碼 醒來照買中3406萬2024-04-08 17:27:154月4日,江蘇一男子前一晚夢見彩票中大獎,醒來7個號碼印在腦海,照買后10元中3406萬元。據(jù)大獎得主葉先生介紹這次中獎號碼的來歷非常神奇

男子夢見7個號碼 醒來照買中3406萬2024-04-08 17:27:154月4日,江蘇一男子前一晚夢見彩票中大獎,醒來7個號碼印在腦海,照買后10元中3406萬元。據(jù)大獎得主葉先生介紹這次中獎號碼的來歷非常神奇 -

廣東多地突降暴雨冰雹密集砸地2024-04-08 17:24:35根據(jù)廣東天氣報道,4月5日,廣東省韶關(guān)、清遠、河源、云浮、廣州、佛山等地迎來了強降雨,部分地區(qū)還出現(xiàn)了冰雹。據(jù)網(wǎng)友發(fā)布的視頻顯示,冰

廣東多地突降暴雨冰雹密集砸地2024-04-08 17:24:35根據(jù)廣東天氣報道,4月5日,廣東省韶關(guān)、清遠、河源、云浮、廣州、佛山等地迎來了強降雨,部分地區(qū)還出現(xiàn)了冰雹。據(jù)網(wǎng)友發(fā)布的視頻顯示,冰 -

端午習俗之采艾草 端午采艾草有什么用2024-04-08 17:23:35今天多姿多彩、變幻繽紛的節(jié)俗文化,并非由某一時代一蹴而就,而是有一個產(chǎn)生發(fā)展的過程。在產(chǎn)生的過程中,還會經(jīng)過幾經(jīng)變化,留到現(xiàn)在都是

端午習俗之采艾草 端午采艾草有什么用2024-04-08 17:23:35今天多姿多彩、變幻繽紛的節(jié)俗文化,并非由某一時代一蹴而就,而是有一個產(chǎn)生發(fā)展的過程。在產(chǎn)生的過程中,還會經(jīng)過幾經(jīng)變化,留到現(xiàn)在都是 -

端午習俗之制藥煉藥 端午節(jié)是以藥預防疾病的日子2024-04-08 17:22:25端午節(jié)在農(nóng)歷五月初五,我們現(xiàn)代過節(jié)的方式很簡單,但是對于古代的人而言,端午還是個制藥煉藥的好日子,在這個時候采藥、制藥、曬藥,可以

端午習俗之制藥煉藥 端午節(jié)是以藥預防疾病的日子2024-04-08 17:22:25端午節(jié)在農(nóng)歷五月初五,我們現(xiàn)代過節(jié)的方式很簡單,但是對于古代的人而言,端午還是個制藥煉藥的好日子,在這個時候采藥、制藥、曬藥,可以 -

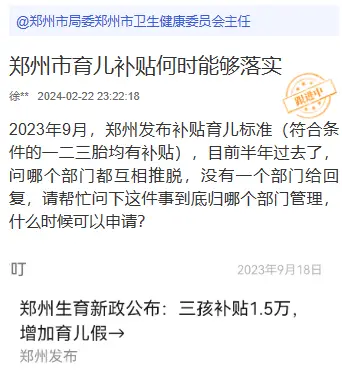

鄭州育兒補貼政策發(fā)布半年沒實施2024-04-08 17:20:572023年9月,鄭州發(fā)布補貼育兒標準,但快半年了也沒實施。近日,有市民通過河南網(wǎng)上問政新平臺——頂端新聞我想@領(lǐng)導向鄭州市衛(wèi)生健康委員會

鄭州育兒補貼政策發(fā)布半年沒實施2024-04-08 17:20:572023年9月,鄭州發(fā)布補貼育兒標準,但快半年了也沒實施。近日,有市民通過河南網(wǎng)上問政新平臺——頂端新聞我想@領(lǐng)導向鄭州市衛(wèi)生健康委員會 -

“龍年龍月龍日龍時”要來了2024-04-08 17:19:24今天下午,龍年龍約龍日龍時的詞條沖上熱搜。據(jù)新華網(wǎng)消息,4月10日7時至9時,我們將迎來本年度首個龍年龍月龍日龍時。中國科學院紫金山天

“龍年龍月龍日龍時”要來了2024-04-08 17:19:24今天下午,龍年龍約龍日龍時的詞條沖上熱搜。據(jù)新華網(wǎng)消息,4月10日7時至9時,我們將迎來本年度首個龍年龍月龍日龍時。中國科學院紫金山天 -

冰雹過后 蔬菜大棚爆改星空頂2024-04-08 17:16:093月25日下午,浙江義烏突然遭遇了一場冰雹天氣,給當?shù)貛砹瞬恍〉睦_。有趣的是,有一位網(wǎng)友在社交媒體上分享了他家的蔬菜大棚被冰雹改

冰雹過后 蔬菜大棚爆改星空頂2024-04-08 17:16:093月25日下午,浙江義烏突然遭遇了一場冰雹天氣,給當?shù)貛砹瞬恍〉睦_。有趣的是,有一位網(wǎng)友在社交媒體上分享了他家的蔬菜大棚被冰雹改