中秋拜月習俗有哪些 中秋拜月的源頭是什么

導讀:我們要了解一個節日的習俗,才能有序和諧地度過這個節日,有些習俗活動不可缺少,這就是過這個節日的意義所在。那么,中秋拜月習俗你知道多...

拜月

神話是伴隨著自然崇拜和萬物有靈的觀念產生的。幾萬年前的原始人類對客觀世界的一切變化都感到驚詫和好奇,對無法控制、難以適應的自然力感到敬畏,對人的生老病死也不理解,自然要迫切地解釋這一切。那么,原始人是怎樣解釋客觀世界的呢?因為文明程度有限,遠古初民作為“萬物靈長”的地位還未確立,自身跟自然界的區分還不清楚,以為自然萬物也有跟自己一樣或相似的生命和意識,于是就“同化”或“人格化”自然界,將萬物想象成與自己一樣可以感知、思想和行動的生命體,這樣,想象出來的自然物的活動便呈現出人間生活的圖景,自然物之間的關系在故事里也變成人與人的關系,也有喜怒哀樂,也要言行坐臥,也有夫妻、父子、母子等親屬關系。另一方面,自然界表現出人所不能左右的巨大威力,并且常給人造成災難和威脅。人在自然偉力面前感到渺小,就生出對自然力的敬畏和崇拜,并進而把自然力人格化、偶像化,以為有各種本領超常的神靈掌握著各種自然現象,并想象出神靈在活動的神奇情節:太陽的運行是太陽神騎著烏鴉在天上穿行,大旱時就是十日并出;巨大的雷聲是雷神發出怒吼,或用槌子敲著他的肚皮;刮風是風神張開了她裝滿了大風的口袋;地震是由于馱著大地的鰲要換肩;天上絢麗的彩虹、云霞是女媧用彩石補天造成的……這些都是人類出于好奇和敬畏而對自然界的解釋。神話雖然在原始人那里是一種自然本真的思維活動,但是這種思維的方式和內容在無意于浪漫的同時也演繹出浪漫的極致。它的幻想是那樣豐富、神奇、無拘無束,它的思想、情感是那樣昂揚向上、熱情奔放,它無論在思想資源、題材資源還是在藝術形式資源方面都是為后世浪漫主義文學創作提供藍本和借鑒的永恒的寶庫。

《山海經》就記載了我國古代民眾早期的月亮神話,把月亮想象成一家人,月母常羲帶著十二個小月亮一起生活,并且記載了月母給十二個小月亮洗澡的情形。另外還有月中有蟾蜍或玉兔的神話、嫦娥奔月神話等。這些神話的講述與傳播是與月亮崇拜聯系在一起相輔相成的。古人有對月亮的崇拜,就會把月亮神化,編出以月神為主角的故事;而月亮神話的傳播,也維系、強化著對月亮的崇拜。

由自然崇拜再發展一步,人類又產生了對靈魂或精靈的信仰,認為自然界的所有事物包括日月星辰、風雨雷電、動物植物、大地山河以及人類自身都是有靈魂的,靈魂可以脫離實體而獨立存在。靈魂或精靈有超自然的能力,左右著客觀世界的進程,而且它們是永遠存在的,是不滅的,這種信仰叫作萬物有靈觀。這種觀念的進一步發展導致鬼神觀念的產生。后來人們相信人死后的靈魂居住在天堂或冥界,并有了祭祀去世的親人等習俗,可以看作是在萬物有靈觀的基礎上發展而來的觀念。

開始原始人崇拜月亮自身,沒有把月亮偶像化,崇拜的方式也很簡單:直接對月跪拜禮敬,比如夜間走路看到月亮升起就停步磕頭作揖,沒有固定的場所和繁復的程序。逐漸地,人們對月亮的祭拜有了固定的場所、時間和程序,并且認為月亮是有靈魂或精靈的,月精是一只蟾蜍或一只兔子,后來又把她偶像化,認為月神是仙女嫦娥。祭祀的時候還要供奉嫦娥、月宮或兔兒爺的圖畫。皇家的祭月儀式就更加復雜。

上一篇:“提燈定損”又現浙江?

下一篇:最后一頁

-

中秋拜月習俗有哪些 中秋拜月的源頭是什么2024-04-09 15:42:27我們要了解一個節日的習俗,才能有序和諧地度過這個節日,有些習俗活動不可缺少,這就是過這個節日的意義所在。那么,中秋拜月習俗你知道多

中秋拜月習俗有哪些 中秋拜月的源頭是什么2024-04-09 15:42:27我們要了解一個節日的習俗,才能有序和諧地度過這個節日,有些習俗活動不可缺少,這就是過這個節日的意義所在。那么,中秋拜月習俗你知道多 -

-

成都迪士尼已經開始出周邊了 成都要建立迪士尼了嗎?2024-04-09 15:11:57近日, 成都迪士尼 空降熱搜,相關話題閱讀量已達到4359萬。不少點進來的網友好奇的問:成都要建立迪士尼了嗎?原來,成都迪士尼不是真的迪

成都迪士尼已經開始出周邊了 成都要建立迪士尼了嗎?2024-04-09 15:11:57近日, 成都迪士尼 空降熱搜,相關話題閱讀量已達到4359萬。不少點進來的網友好奇的問:成都要建立迪士尼了嗎?原來,成都迪士尼不是真的迪 -

首飾金與回收金克價差近200元 黃金價格又漲至歷史新高2024-04-09 15:37:18黃金價格又漲至歷史新高。3月11日,周生生、周大福、六福珠寶等首飾金價格均來到666元 克、667元 克。市民的黃金消費熱情也被點燃,在不少

首飾金與回收金克價差近200元 黃金價格又漲至歷史新高2024-04-09 15:37:18黃金價格又漲至歷史新高。3月11日,周生生、周大福、六福珠寶等首飾金價格均來到666元 克、667元 克。市民的黃金消費熱情也被點燃,在不少 -

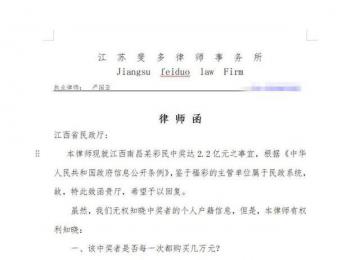

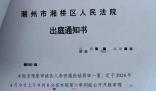

智障男子搶劫案再審 同案犯說他沒參與2024-04-09 15:10:324月9日,李四強搶劫案在廣東省潮州市湘橋區法院開庭再審。中國新聞周刊從現場庭審人員處獲悉,此次庭審持續約2小時,再審重點圍繞李四強是

智障男子搶劫案再審 同案犯說他沒參與2024-04-09 15:10:324月9日,李四強搶劫案在廣東省潮州市湘橋區法院開庭再審。中國新聞周刊從現場庭審人員處獲悉,此次庭審持續約2小時,再審重點圍繞李四強是 -

支付寶崩了 點開之后畫面空白2024-04-09 15:09:104月9日,支付寶崩了話題登上微博熱搜,大部分網友反映支付寶無法使用,用不了螞蟻能量收集等功能。有網友反映支付寶崩了,點開之后畫面空白

支付寶崩了 點開之后畫面空白2024-04-09 15:09:104月9日,支付寶崩了話題登上微博熱搜,大部分網友反映支付寶無法使用,用不了螞蟻能量收集等功能。有網友反映支付寶崩了,點開之后畫面空白 -

女子照料10年喚醒植物人丈夫 背后真相令人感動2024-04-09 15:07:52合肥女子孫紅霞的丈夫2014年突發疾病,成為植物人,至今整整10年。3600多個日夜里,她不離不棄,悉心照料,終于喚醒了沉睡的愛人,讓他漸漸

女子照料10年喚醒植物人丈夫 背后真相令人感動2024-04-09 15:07:52合肥女子孫紅霞的丈夫2014年突發疾病,成為植物人,至今整整10年。3600多個日夜里,她不離不棄,悉心照料,終于喚醒了沉睡的愛人,讓他漸漸 -

金價又新高囤金人卻慌了 機構看漲至每盎司3000美元2024-04-09 15:06:25今日金價693元 g。今日金價709元 g。今日金價718元 g,漲了又漲!在曉雨(化名)的朋友圈,此前加過的金店銷售員儼然已是足金首飾金價的每日播

金價又新高囤金人卻慌了 機構看漲至每盎司3000美元2024-04-09 15:06:25今日金價693元 g。今日金價709元 g。今日金價718元 g,漲了又漲!在曉雨(化名)的朋友圈,此前加過的金店銷售員儼然已是足金首飾金價的每日播 -

超市起火致一家5口遇難 相關人員正在現場處理2024-04-09 15:04:57據央視新聞報道,4月8日3時許,廣西梧州市蒼梧縣嶺腳鎮人和社區一店面發生火災。經過初步了解,火災現場造成4人死亡,另外1人經過醫院搶救

超市起火致一家5口遇難 相關人員正在現場處理2024-04-09 15:04:57據央視新聞報道,4月8日3時許,廣西梧州市蒼梧縣嶺腳鎮人和社區一店面發生火災。經過初步了解,火災現場造成4人死亡,另外1人經過醫院搶救 -

男子與領導互毆被打骨折 法院:工傷2024-04-09 15:02:10一男子因工作原因與領導互毆被打到肋骨骨折!算工傷嗎?法院判了一起來看↓↓↓男子因工作與領導互毆被打到肋骨骨折!白仇飛是金

男子與領導互毆被打骨折 法院:工傷2024-04-09 15:02:10一男子因工作原因與領導互毆被打到肋骨骨折!算工傷嗎?法院判了一起來看↓↓↓男子因工作與領導互毆被打到肋骨骨折!白仇飛是金