媒體:別讓爭議誤傷了張桂梅

導讀:電影《我本是高山》在北京舉辦完首映禮后,獲得好評的同時也引發了一些爭議。針對網友對該片削弱女性力量、污名化女性的質疑,編劇在網上進...

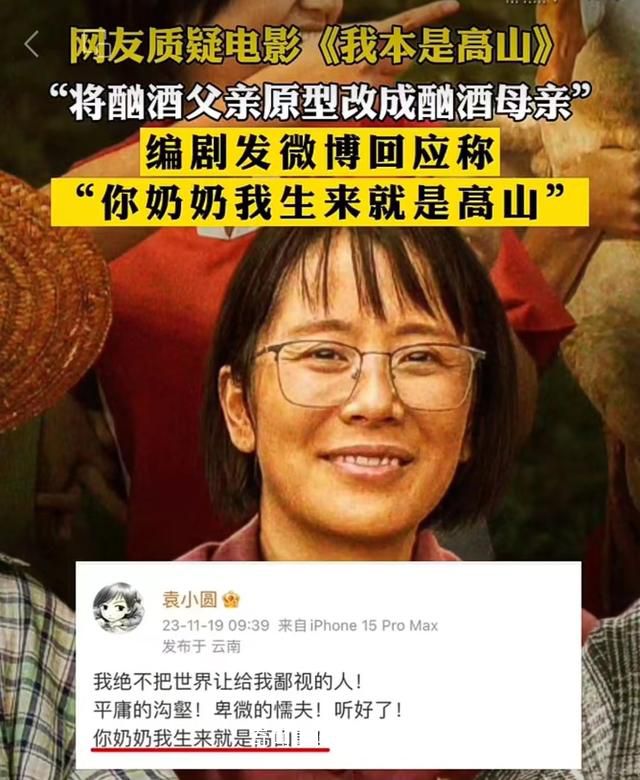

電影《我本是高山》在北京舉辦完首映禮后,獲得好評的同時也引發了一些爭議。針對網友對該片“削弱女性力量、污名化女性”的質疑,編劇在網上進行了回應,電影頻道“中國電影報道”欄目官方微博也發長文,就“這場口舌之爭”表達了擔憂。

《我本是高山》根據張桂梅校長真實事跡改編。因幫助山區貧困女孩上學,且培養了大量優秀學生,張桂梅被評價為“無私無我”的“燃燈校長”。作為公眾人物,張桂梅在社會與輿論中,一直享有很高聲譽,以她的故事為原型的電影,用如此激烈爭議的方式被更多人所知道,這未嘗不是一種遺憾。

當然,來自網絡的質疑聲音,并非奔著張桂梅而去,而是針對創作方向與方法,提出了不同意見。這樣的意見,會不會對張桂梅本人造成誤傷不得而知,但有這種擔憂,是可以理解的,因為席卷而來的輿論聲浪,很容易沖垮作品與現實的邊界,將兩者混為一談。多年以來,“關心張桂梅,呵護她的事業”已經成為網友們的共同愿望,如果因為一部電影的爭議,而增加她的不安,這顯然是大家不愿意看到的。

有人會覺得,電影為一位現實人物立傳,應高度吻合現實,不能有詮釋與生發,更不能有明顯藝術化的處理手段。但《我本是高山》由演員海清出演,這一顯著特征表明了它并非一部紀錄片,創作者為了提高欣賞價值也好,為了追求關注度也好,采用個性化的創作手段來完成這部作品,是順理成章的事,并無太多可指責之處。

就這次爭議的核心來看,把《我本是高山》推上風口浪尖的,是因為“性別議題”,如“酗酒的母親”原型是父親,“女配角扁平,男配角高光”等,但能否就此認定創作者“夾帶私貨”,還有待商榷。如果電影全線公映之后,觀眾普遍反應作品存有超越瑕疵之外的問題,那說明電影創作確有不穩之處,如果作品能夠被大部分觀眾接受或喜愛,那么批評與質疑,也只是評論體系中一個小的組成部分,不影響對作品觀感的全面評價。

讓人覺得不安甚至有些匪夷所思的是,一部電影在首映、點映期間觀眾數量占比很低的情況下,爭議能夠引起如此廣泛的關注,可見觀點對立、價值觀沖突在一些行業、領域、陣地如此凸顯。但需要理性看待的是,這些局部的、暫時的觀念之爭,并不能持久,塵埃落定之后,質疑的聲音也好,作品的真實面貌也好,都會得到客觀的評價。

因此,對目前圍繞《我本是高山》所衍生出來的一些話題,不妨淡然一些看待。如果想要參與其中,可以盡量淡化激烈情緒,用更全面的眼光,去審視大環境下一部作品與各方所產生的觸碰。也希望前期有著過于情緒化表達的爭論方,都可以冷靜下來,給作品、觀眾、市場再多一點時間。

上一篇:廣州一連鎖腸粉店被曝老鼠橫行

下一篇:最后一頁

-

-

廣州一連鎖腸粉店被曝老鼠橫行2023-11-21 11:51:57據廣東廣播電視臺城市之聲報道,近日, 廣州海珠區街坊報料。11月17日荔銀腸粉江南西店發現有老鼠在廚房出沒。市民稱:看到米漿桶和垃圾桶

廣州一連鎖腸粉店被曝老鼠橫行2023-11-21 11:51:57據廣東廣播電視臺城市之聲報道,近日, 廣州海珠區街坊報料。11月17日荔銀腸粉江南西店發現有老鼠在廚房出沒。市民稱:看到米漿桶和垃圾桶 -

警方通報一學校職工酒駕致1死2傷2023-11-21 11:50:422023年11月18日國道240湘陰縣境內發生一起道路交通事故湘陰縣公安局發布警情通報警 情 通 報2023年11月18日12時51分許,國道240湘陰縣境

警方通報一學校職工酒駕致1死2傷2023-11-21 11:50:422023年11月18日國道240湘陰縣境內發生一起道路交通事故湘陰縣公安局發布警情通報警 情 通 報2023年11月18日12時51分許,國道240湘陰縣境 -

六成求職者呼吁破除第一學歷限制2023-11-21 11:45:52超六成受訪者呼吁破除求職中的第一學歷限制60 3%受訪者認為應建立多元評價標準 不唯學歷論近日,有關第一學歷的話題再次引發熱議,盡管教

六成求職者呼吁破除第一學歷限制2023-11-21 11:45:52超六成受訪者呼吁破除求職中的第一學歷限制60 3%受訪者認為應建立多元評價標準 不唯學歷論近日,有關第一學歷的話題再次引發熱議,盡管教 -

警號043940由犧牲民警女兒重啟2023-11-21 11:45:19楊春艷!到!043940,歡迎歸隊!近日警號043940重啟儀式在大理州賓川縣公安局舉行新警楊春艷繼承了父親楊金良的警號警號043940封存楊金良生前

警號043940由犧牲民警女兒重啟2023-11-21 11:45:19楊春艷!到!043940,歡迎歸隊!近日警號043940重啟儀式在大理州賓川縣公安局舉行新警楊春艷繼承了父親楊金良的警號警號043940封存楊金良生前 -

做好供暖保障 讓群眾溫暖過冬2023-11-21 11:43:57入冬以來,各地采取多種措施,做好供暖保障,讓群眾溫暖過冬。北方目前已進入供暖季。在黑龍江、吉林等地,今夏發生洪澇災害的地方,居民家

做好供暖保障 讓群眾溫暖過冬2023-11-21 11:43:57入冬以來,各地采取多種措施,做好供暖保障,讓群眾溫暖過冬。北方目前已進入供暖季。在黑龍江、吉林等地,今夏發生洪澇災害的地方,居民家 -

我本是高山導演回應酗酒母親爭議2023-11-21 11:18:31連日來,圍繞電影《我本是高山》的爭議不斷,其中一個爭議的焦點就是——電影根據張桂梅真實事跡改編,然而張桂梅學生的父親酗酒,到了影視

我本是高山導演回應酗酒母親爭議2023-11-21 11:18:31連日來,圍繞電影《我本是高山》的爭議不斷,其中一個爭議的焦點就是——電影根據張桂梅真實事跡改編,然而張桂梅學生的父親酗酒,到了影視 -

-

90后女子守號僅花10元中987萬 核對了很多遍才敢相信事實2023-11-21 11:15:3611月09日,來自于福建省廈門市的90后蔡女士,僅憑借著一張10元單式票,一舉攬獲了雙色球第2023129期1注一等獎987萬余元!11月10日,幸運大獎

90后女子守號僅花10元中987萬 核對了很多遍才敢相信事實2023-11-21 11:15:3611月09日,來自于福建省廈門市的90后蔡女士,僅憑借著一張10元單式票,一舉攬獲了雙色球第2023129期1注一等獎987萬余元!11月10日,幸運大獎 -

特斯拉一個月內四次漲價 ModelY長續航版售價上調2000元2023-11-21 11:14:0911月21日,查詢特斯拉中國官網發現,Model Y長續航版售價上調2000元,至30 44萬元。這是自10月27日以來,特斯拉在國內第4次上調價格。特斯

特斯拉一個月內四次漲價 ModelY長續航版售價上調2000元2023-11-21 11:14:0911月21日,查詢特斯拉中國官網發現,Model Y長續航版售價上調2000元,至30 44萬元。這是自10月27日以來,特斯拉在國內第4次上調價格。特斯